Lehrende der Universität können wie gewohnt Semesterapparate für das kommende Sommersemester 2026 anlegen und auf Wunsch bestehende Apparate über aktuelle Semester hinaus verlängern. Für das Anlegen stehen zwei Optionen zur Verfügung:

1. Ein elektronischer Semesterapparat in Moodle

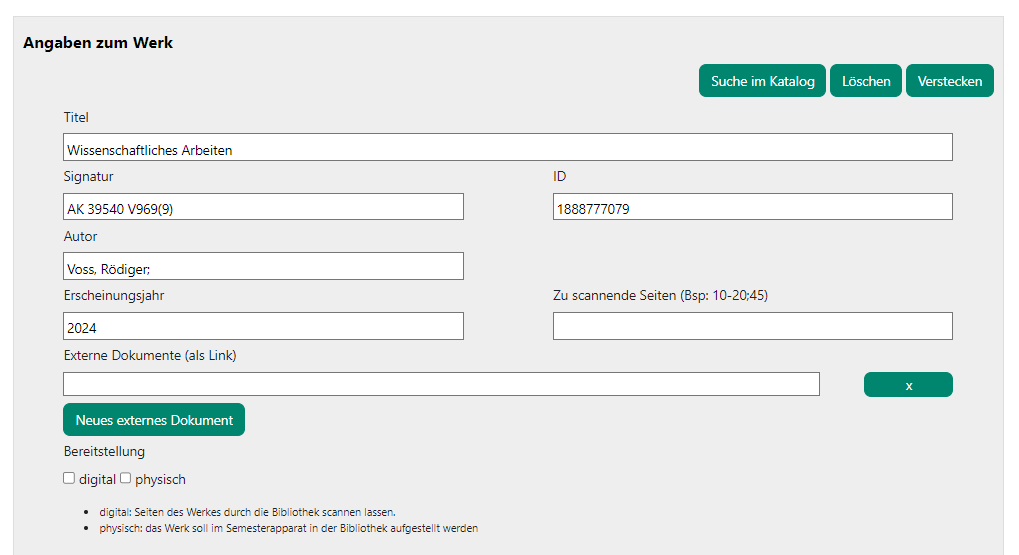

Die Aktivität „Semesterapparat“ kann im eigenen Kurs auf der Lernplattform Moodle über „Aktivität oder Material anlegen“ digital angelegt und selbst verwaltet werden. Hier können die Formen der Literaturbereitstellung für die Studierenden gemischt werden:

- Digital: Die Mitarbeitenden der Bibliothek werden beauftragt, Seiten aus Werken zu scannen und diese als PDF-Datei in Moodle zu Verfügung zu stellen. Es sind Scans von bis zu 15 % eines Werkes und Zeitschriftenaufsätze komplett möglich (§ 60a UrhG).

- Physisch: Die Werke werden von den Mitarbeitenden der Bibliothek auf der 2. Etage der UB zur Verfügung gestellt.

- Als Link (Externes Dokument): Handelt es sich bei dem Werk um eine (ggf. im Uni-Netzwerk) frei zugängliche Quelle oder um eine bereits vorhandene PDF-Datei des Lehrenden, kann der Link zum Werk selbst einfügt werden.

Die Kurserstellung für Sommersemester 2026 und somit auch die Erstellung eines digitalen Semesterapparates ist in Moodle möglich. Eine detaillierte Bearbeitungsanleitung ist in der Aktivität „Semesterapparat“ verlinkt.

2. Ein klassischer Semesterapparat

Semesterapparate können ebenso per Formular in der Bibliothek beauftragt und damit ausschließlich in Form von gedruckten Büchern auf der 2. Etage der UB zur Verfügung gestellt werden.

Die Semesterapparate, sowohl elektronisch als auch per Formular beantragt, werden pünktlich zum Semesterbeginn von den Mitarbeitenden der Bibliothek bereitgestellt.

Fragen, Anregungen oder Wünsche gerne jederzeit an semapp.ub@uni-erfurt.de

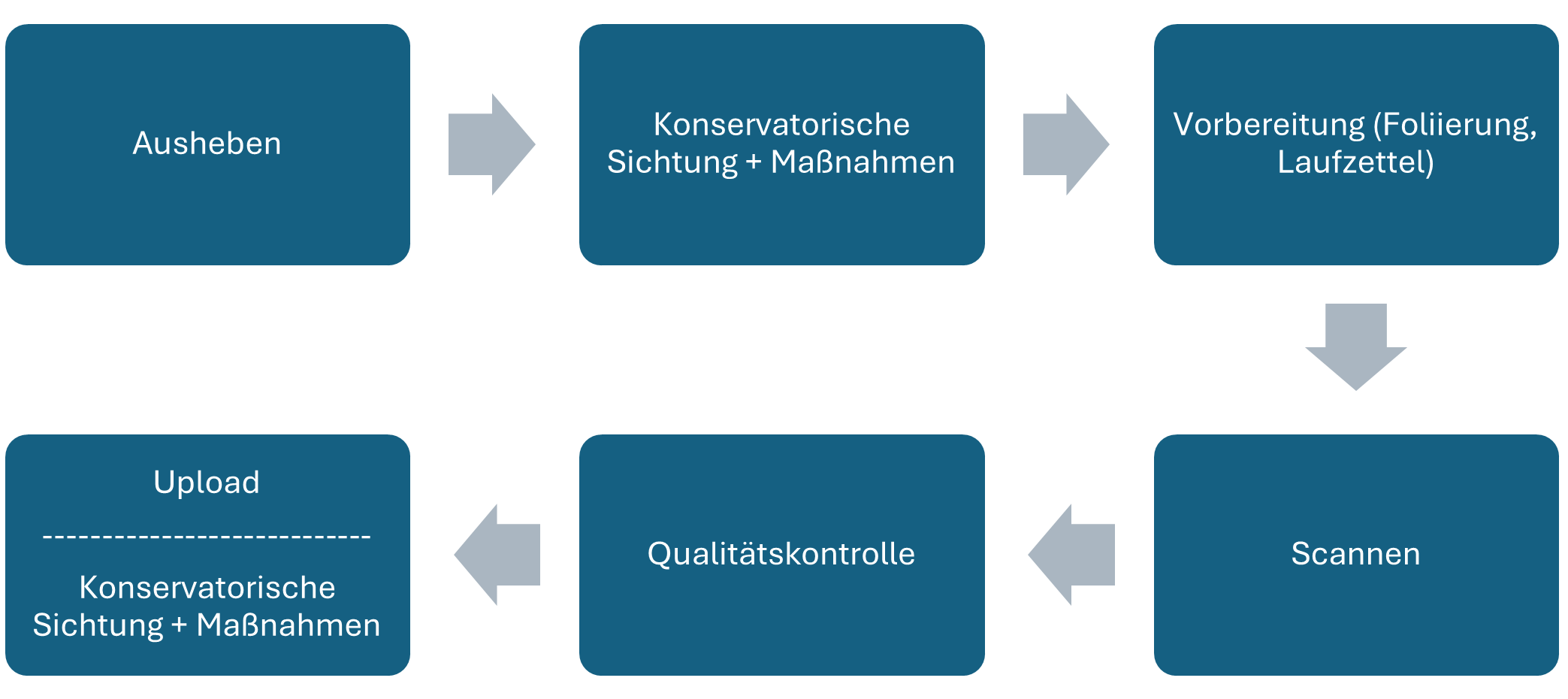

Dass dieses Großprojekt mit allen fein aufeinander abgestimmten Arbeitsschritten so reibungslos und terminlich im geforderten Rahmen durchgeführt werden konnte, ist ein großartiger Erfolg!

Dass dieses Großprojekt mit allen fein aufeinander abgestimmten Arbeitsschritten so reibungslos und terminlich im geforderten Rahmen durchgeführt werden konnte, ist ein großartiger Erfolg!