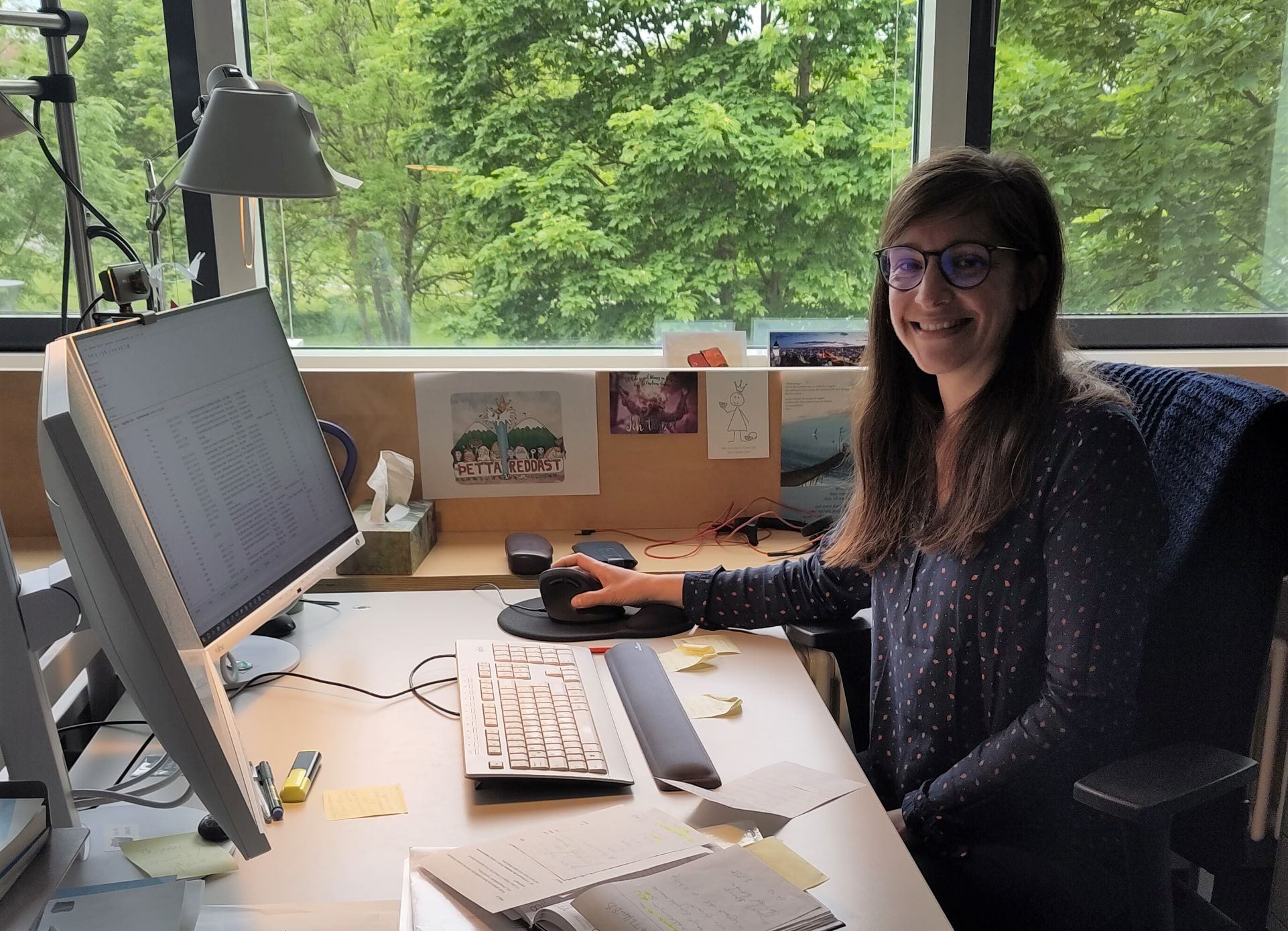

In loser Folge stellen wir im „Lesezeichen“ Bibliotheks-Mitarbeiter*innen und deren Arbeitsbereiche vor, die normalerweise hinter den Kulissen verborgen bleiben – heute im Gespräch mit Katharina Hartisch, der Teamleiterin Ausleihdienste.

Sie arbeiten seit 1995 in der UB und sind seit Beginn verantwortlich für die Ausleihdienste. Wie würden Sie heute Ihr Aufgabengebiet umschreiben?

Auf den Punkt gebracht: Ich sorge dafür, dass bei den Ausleihdiensten möglichst alles reibungslos funktioniert und Anfragen von Benutzer*innen kundenfreundlich geregelt werden können.

Welche einzelnen Bereiche gehören dazu?

Bibliothekarisch gesprochen heißen diese Bereiche Ausleihtheke, Buchordnungs-dienst, Clearingstelle und Fernleihe.

Die Ausleihtheke ist bekannt, doch was steckt hinter den anderen Begriffen?

Der Buchordnungsdienst sorgt dafür, dass man die Bücher im Regal findet bzw. holt die bestellten Bücher aus dem Magazin.

Die Clearingstelle kümmert sich darum, wenn Bücher oder andere Medien nicht „benutzungsfähig“ sind, z.B. weil das Etikett nicht mehr lesbar ist.

Wenn die gewünschte Literatur nicht in der UB vorhanden ist, besorgt die Fernleihe sie auf Wunsch aus anderen Bibliotheken.

Sichtbar an der Ausleihtheke und unsichtbar an vielen anderen Stellen im Haus ist mein Team im Einsatz. Alle erfüllen eine Vielzahl von Aufgaben und haben auch jeweils „Spezialfertigkeiten“, wie z.B. „Detektivfähigkeiten“ für das Auffinden ver-misster Bücher.

Man sieht Sie auch an der Ausleihtheke, doch was sind Ihre Tätigkeiten im Hintergrund?

Da möchte ich nur exemplarisch einige nennen. Eine wichtige Aufgabe ist die Er-stellung von Dienstplänen für insgesamt 17 Tätigkeiten, die zu festgelegten Zeiten ausgeführt werden. Schwierige Anliegen von Benutzer*innen, die nicht direkt an der Ausleihtheke geklärt werden können, landen ebenfalls auf meinem Schreibtisch. Technische Fragen gehören auch dazu, z.B. Einstellungen an der Software des Ausleihsystems.

Wie sieht ein typischer Arbeitstag für Sie aus?

Typisch ist, dass er nicht planbar ist, da ich flexibel und zeitnah auf die auftretenden Ereignisse des Tages reagieren muss. Dies können z.B. Lücken im Dienstplan sein, Probleme mit der Ausleihtechnik oder Benutzer*innen mit dringenden Anliegen. Dies macht meine Arbeit sehr abwechslungsreich.

Der Bereich Ausleihdienste ist ja recht komplex. Wie kann man sich bei Fragen schlau machen?

Selbstverständlich stehen alle Mitarbeiter*innen gerne mit Rat und Tat zur Seite, persönlich oder telefonisch (0361 737 5830) während der Öffnungszeiten der Ausleihtheke. Auch unsere Homepage gibt Antworten auf viele Fragen. Ebenso lohnt sich ein Blick in unsere Tutorials .

Welchen Tipp haben Sie für die Benutzer*innen?

Behalten Sie Ihr online-Benutzerkonto im Blick und stellen Sie Ihre Kaffeetasse weit weg von den aus der UB ausgeliehenen Büchern – so beugen Sie den am häufig-sten auftretenden Problemen vor.

Vielen Dank für das Gespräch.

Marion Herzberg