Nachdem ich in den letzten beiden Blogbeiträgen einen Einblick in die Geschichte des Articella-Konvoluts gegeben habe, möchte ich noch etwas genauer auf den Buchschmuck innerhalb dieser kleinen Lehrbuchsammlung eingehen.

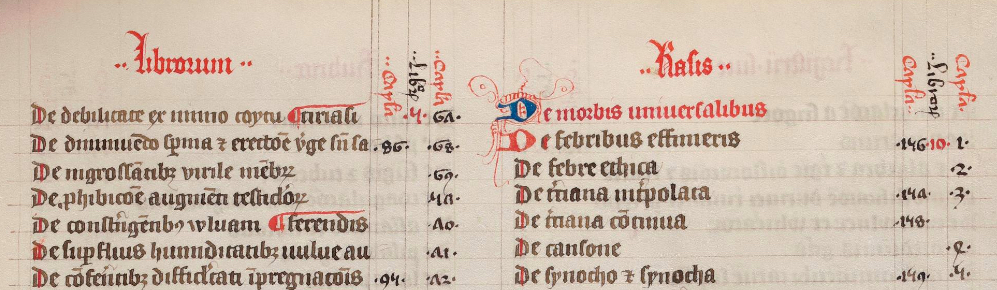

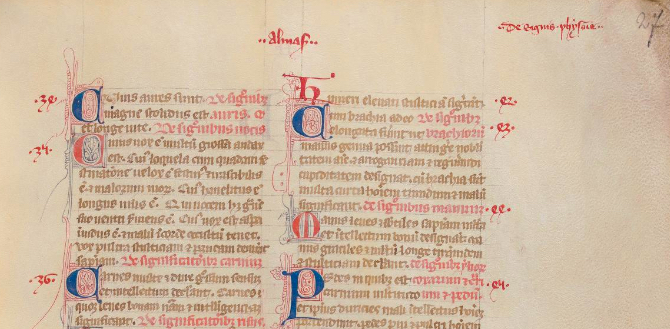

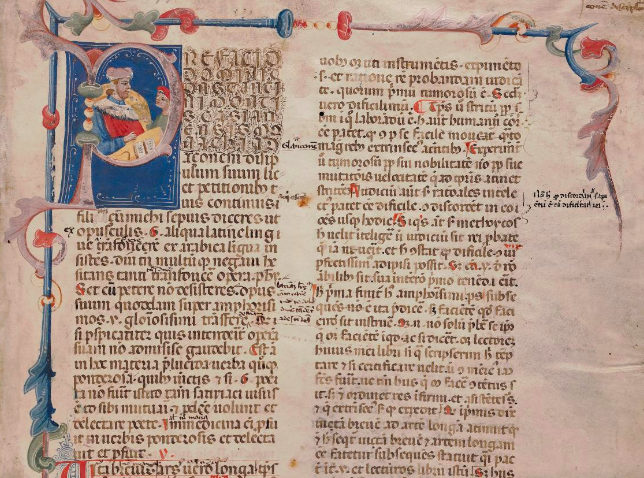

Der Buchschmuck hatte in mittelalterlichen Kodizes mehrere Funktionen. Einerseits konnte er die Repräsentativität des Bandes erhöhen, wenn er besonders elaboriert war. Diese kunstvollen Bilder wurden dann auch von Meistern angefertigt, die sich ausschließlich auf die Buchmalerei spezialisiert hatten. Andererseits waren sie aber auch für die spätere Nutzung des Bandes hilfreich, weil sie eine wichtige Orientierungshilfe bei der Nutzung der Handschriften waren. Hierzu wurde in der Regel der erste Buchstabe eines Textes, die Initiale, besonders aufwändig verziert. Doch auch untergeordnete Texteinheiten wie Kapitel- oder Satzanfänge wurden häufig für eine bessere Orientierung verziert – wenn auch deutlich schlichter mit Fleuronné, Lombarden oder einfachen Buchstabenstrichelungen (Abb. 1).

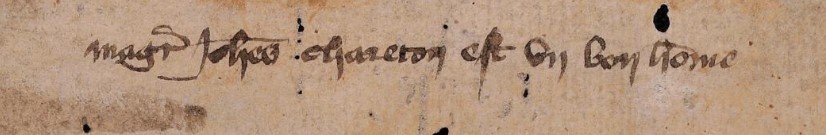

.

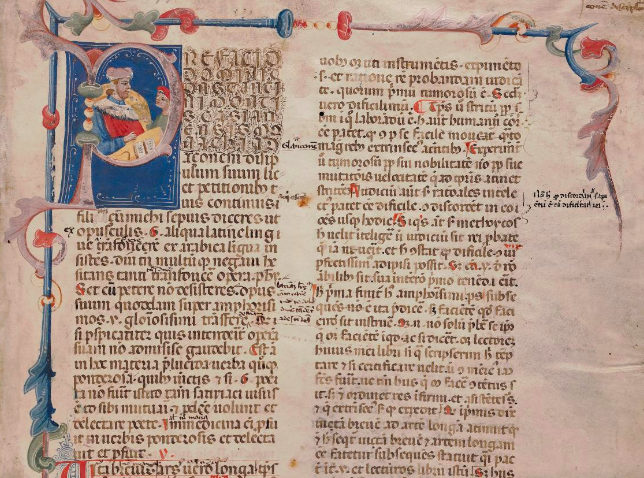

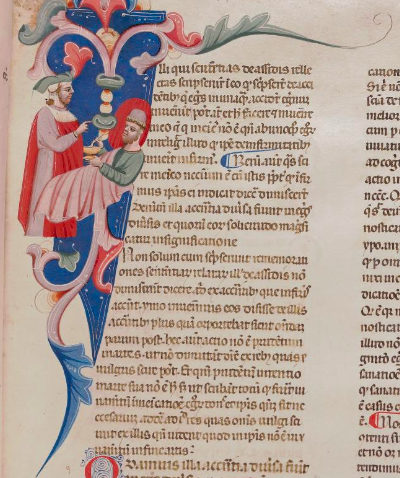

Abb. 1: CA 2° 246, 1r. Der lehrende Hippokrates mit einem Schüler. Zudem zur weiteren Textgliederung unten links eine weitere Fleuronné-Initiale, oben rechts ein Alinea-Zeichen und zahlreiche Buchstabenstrichelungen an den Satzanfängen.

Für Handschriften aus dem universitären Kontext, die viel genutzt und häufig weitergereicht wurden, verzichtete man jedoch meist auf die kostspielige Buchmalerei. Dennoch befinden sich in den Articella-Beständen der Amploniana einige Exemplare mit sehr hochwertigem Buchschmuck. Ein Beispiel ist hierfür die CA 2°246. Bei dieser Handschrift findet sich an jedem Textbeginn eine besonders kunstvoll verzierte Initiale, in der ein Arzt bei einer Tätigkeit dargestellt wird. Solche Initialen nennt man in der Fachsprache historisierte Initialen, da sie meist konkrete Personen darstellen.

In unserem Fall ist vermutlich Hippokrates als Autor der Texte abgebildet, der im ersten Beispiel als Lehrender mit einem Schüler an einem Tisch mit Buch dargestellt wird (Abb. 1). Die ganze Szene ist innerhalb des Buchstabens P abgebildet, der sich auf einem blauen Feld mit weißem Filigran befindet. Hiervon gehen dann mit Dornen und Perlen verzierte Akanthusranken in verschiedenen Deckfarben ab. Abgerundet wird das ganze unterhalb des Textes mit einem Medaillon, das vermutlich die Personifikation der Medizin darstellen soll (Abb. 2).

Abb. 2: CA 2° 246, 1r. Vermutlich die Personifikation der Medizin (evtl. Hygieia), dargestellt mit einer Schriftrolle.

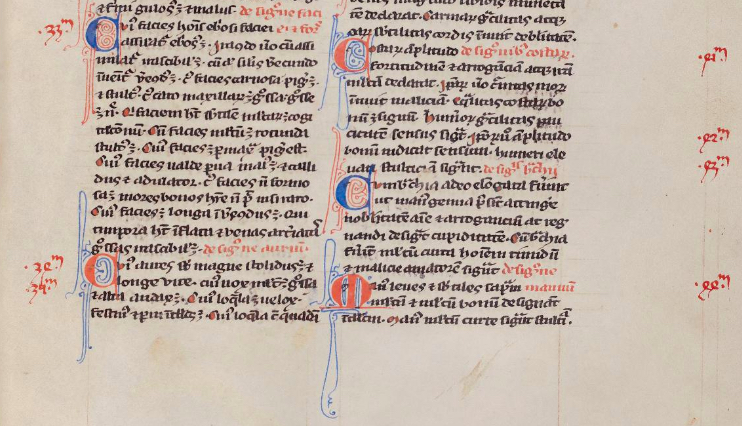

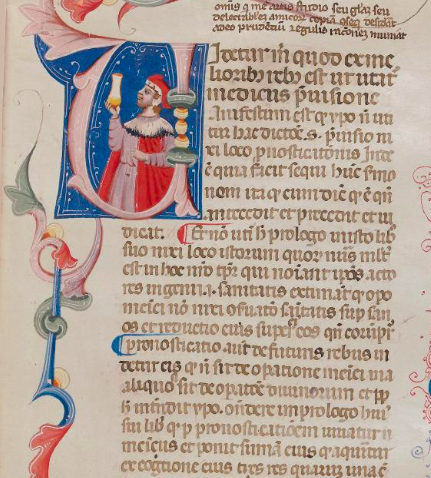

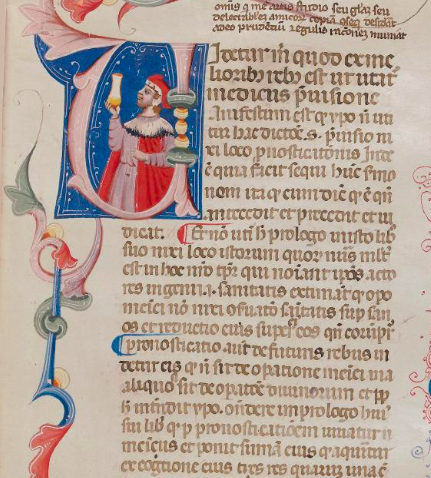

Auf der zweiten historisierten Initiale (Abb. 3) ist Hippokrates wiederum als Arzt bei der Begutachtung eines Urinschauglases dargestellt, womit die Diagnostik eines Arztes veranschaulicht wird. Auch dieses Bild ist innerhalb eines Buchstabens dargestellt, in diesem Fall dem U bzw. V von videtur. Und auch hier gehen von der Initiale in gleichem Stil gemalte Akanthusranken in Deckfarben ab, die damit beim Blättern den Textbeginn des neuen Textes ins Auge springen lassen.

Abb. 3: CA 2° 246, 53r. Initiales V für videtur, das hier aber eigentlich ein U ist, da im Lateinischen ursprünglich nicht zwischen U und V unterschieden wurde. Deshalb findet sich auch auf antiken Inschriften bspw. SENATVS POPVLVSQVE ROMANVS.

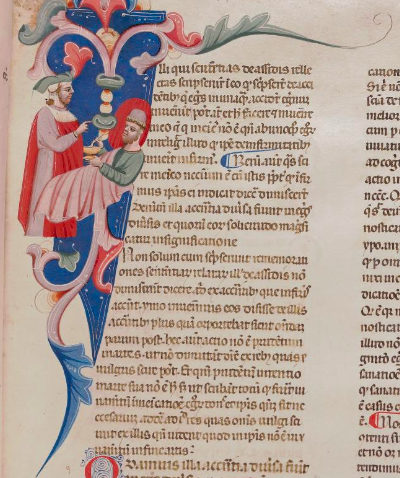

Bemerkenswert ist auch die historisierte Initiale des dritten Textes (Abb. 4). Hier musste aufgrund des Textbeginns das I von illi zu einer Initiale gestaltet werden. Da die historisierten Initialen aber innerhalb des Buchstabenkörpers gemalt wurden, war dies für den Buchmaler eine größere Herausforderung. Da er zudem Hippokrates als Arzt bei der Therapie darstellen sollte, der einen Kranken mit einer Medizin versorgt, musste er in diesem Fall den Buchstabenkörper auf beiden Seiten etwas verlassen, um die gewünschte Szene darstellen zu können.

Abb. 4: CA 2° 246, 87r. Hippokrates beim Verabreichen einer Medizin

Die Buchmalerei ist aber nicht nur schön anzusehen, sondern gibt auch den Handschriftenbeschreiber*innen wichtige Hinweise zur Lokalisierung und Datierung der Handschrift. Da die zeitgenössischen Buchmaler natürlich nicht wussten, wie der ‚alte Grieche‘ Hippokrates gekleidet war, malten Sie ihn in der lokalen zeitgenössischen Tracht. Diese lässt sich den wohlhabenden Bürgern Venedigs des 14. Jahrhunderts zuordnen, da hier die typische Kopfbedeckung des Stadtadels, eine turbanartige Haube (Capucci) dargestellt ist, die auf einer weißen Leinenhaube getragen wurde (vgl. Leventon, Kostüme Weltweit, 2009, S. 81f.).

Die kombinierte Analyse von Schrift, Inhalt und Buchschmuck weißt daher auf Bologna oder Padua als Ursprungsort hin, da sich dort die großen medizinischen Fakultäten der Region befanden. Allerdings deutet der elaborierte Buchschmuck dieser Handschrift sowie der Umstand, dass hier lediglich die drei großen Articella-Texte überliefert sind, darauf hin, dass es sich bei dieser Handschrift um einen repräsentativen Band handelt, den sich entweder ein sehr wohlhabender Student für sein Studium anfertigen ließ oder ein fertig ausgebildeter Arzt. Denn die drei Initialen bilden die drei zentralen Aufgaben des Arztes jener Zeit ab, nämlich die Lehre, die Diagnose und die Therapie.

Sven-Philipp Brandt

Dep. Erf., CA 2° 96, Blatt 7 r: https://dhb.thulb.uni-jena.de/rsc/viewer/ufb_derivate_00020096/CA-2-00096_0007.tif

Dep. Erf., CA 2° 96, Blatt 7 r: https://dhb.thulb.uni-jena.de/rsc/viewer/ufb_derivate_00020096/CA-2-00096_0007.tif

Seit Oktober 2019 werden die mittelalterlichen Handschriften der Bibliotheca Amploniana in einem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projekt digitalisiert und wissenschaftlich erschlossen (vgl. den Lesezeichen-Beitrag vom 18.06.2020:

Seit Oktober 2019 werden die mittelalterlichen Handschriften der Bibliotheca Amploniana in einem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projekt digitalisiert und wissenschaftlich erschlossen (vgl. den Lesezeichen-Beitrag vom 18.06.2020: