Ab sofort stellt die UB über die Fernleihe bestellte Aufsatzkopien elektronisch bereit.

Ab sofort stellt die UB über die Fernleihe bestellte Aufsatzkopien elektronisch bereit.

Die Nutzung erfolgt über eine Benachrichtigungs-Mail mit einem Download-Link, mit dem Sie das PDF-Dokument innerhalb von 30 Tagen abrufen können. Die Benachrichtigung erfolgt an die E-Mail-Adresse aus Ihrem Bibliothekskonto mit dem Absender fernleihe.ub@uni-erfurt.de. Die Abholung einer Papierkopie ist nur noch in Ausnahmefällen notwendig.

Die Lieferung von Aufsätzen per Fernleihe wird damit deutlich schneller und komfortabler. Der neue Service basiert auf einer Kooperation zwischen den Bibliotheksverbünden und der Verwertungsgesellschaft Wort. Da den betroffenen Urheberinnen und Urhebern eine angemessene Vergütung zusteht, übernimmt die UB die Mehrkosten für die Urheberrechtsabgabe mit diesem Verfahren.

English version

From now on, the University Library will make copies of articles ordered via interlibrary loan available electronically.

You will receive a notification e-mail with a download link that you can use to retrieve the PDF document within 30 days. The notification is sent to the e-mail address from your library account with the sender fernleihe.ub@uni-erfurt.de. The collection of a paper copy is only necessary in exceptional cases.

This makes the delivery of articles via interlibrary loan much faster and more convenient. The new service is based on a co-operation between the library networks and Verwertungsgesellschaft Wort. As the authors concerned are entitled to appropriate remuneration, the University Library will cover the additional costs for the copyright levy with this procedure.

Translated with DeepL.com (free version)

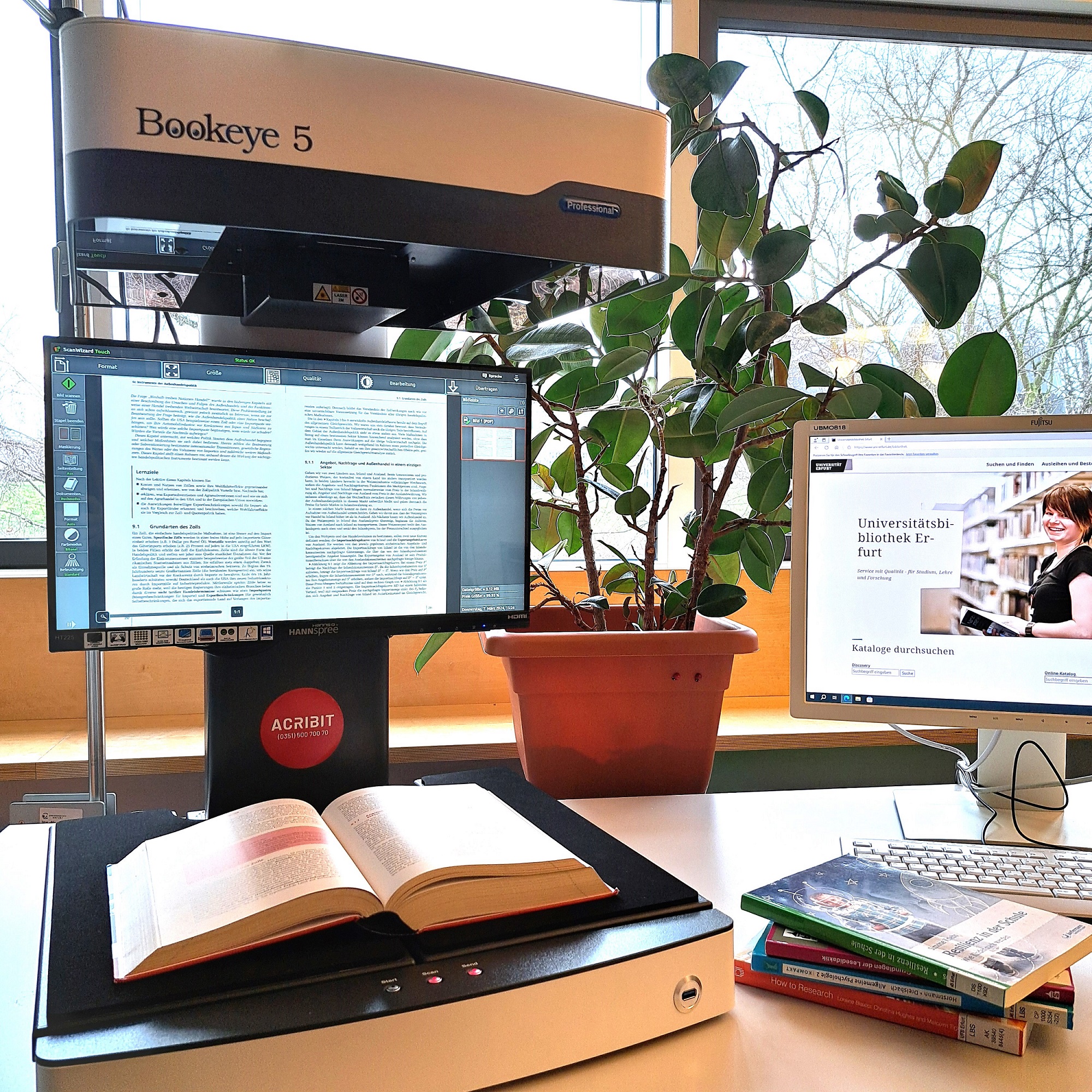

Sein Zwillingsbruder scannt bereits seit drei Jahren fleißig Fernleih- und Scandienstbestellungen, insgesamt schon rund 120.000 Seiten, und ist damit essentiell für unsere digitalen Services. Um diese zukünftig noch weiter ausbauen zu können (stay tuned 😉 ) und uns die tägliche Arbeit zu erleichtern, haben wir nun erfreulicherweise zwei dieser Geräte.

Sein Zwillingsbruder scannt bereits seit drei Jahren fleißig Fernleih- und Scandienstbestellungen, insgesamt schon rund 120.000 Seiten, und ist damit essentiell für unsere digitalen Services. Um diese zukünftig noch weiter ausbauen zu können (stay tuned 😉 ) und uns die tägliche Arbeit zu erleichtern, haben wir nun erfreulicherweise zwei dieser Geräte.