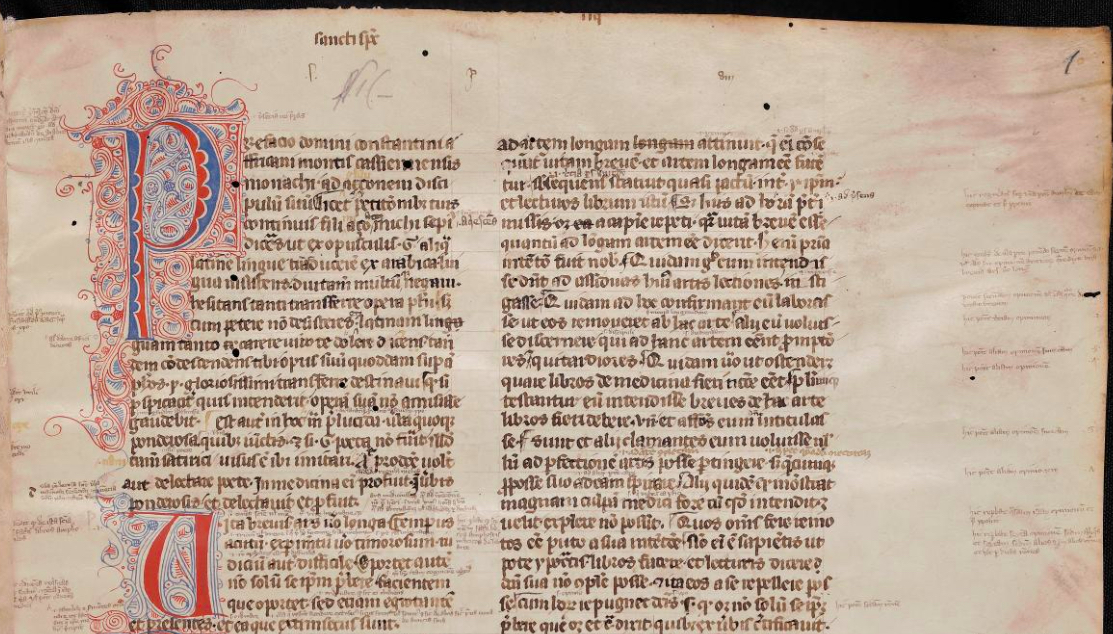

An den Universitäten des Mittelalters gab es für das Medizinstudium eine Sammlung medizinischer Texte, die im späten 11. Jahrhundert im italienischen Salerno entstand und sich von dort aus als zentrales Lehrbuch an den medizinischen Fakultäten in Westeuropa ausbreitete. In diesem Lehrbuch wurden kleine zentrale medizinische Texte gesammelt, die überwiegend aus der Antike stammten und auch bereits in jener Zeit von anderen Medizinern kommentiert wurden. So gehörten zu diesem Kanon zunächst drei Werke aus dem Corpus Hippocraticum, die der römische Arzt Galen kommentiert hatte. Am bekanntesten dürften hier wohl die Aphorismen des Hippokrates sein, bei denen es sich um 422 medizinische Sentenzen handelt und die in den Articella-Handschriften stets mit dem auch aus Goethes Faust bekannten Satz Vita brevis, ars vero longa beginnen („Das Leben ist kurz, die Kunst der Wissenschaft aber ist von Dauer“; im Original übrigens: Ὁ μὲν βίος βραχύς, ἡ δὲ τέχνη μακρά).

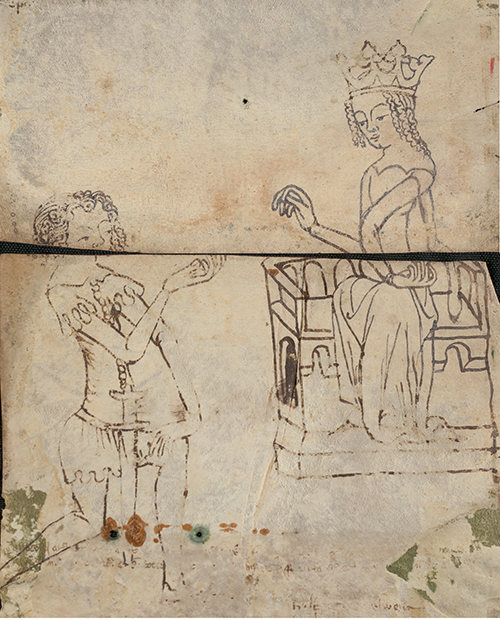

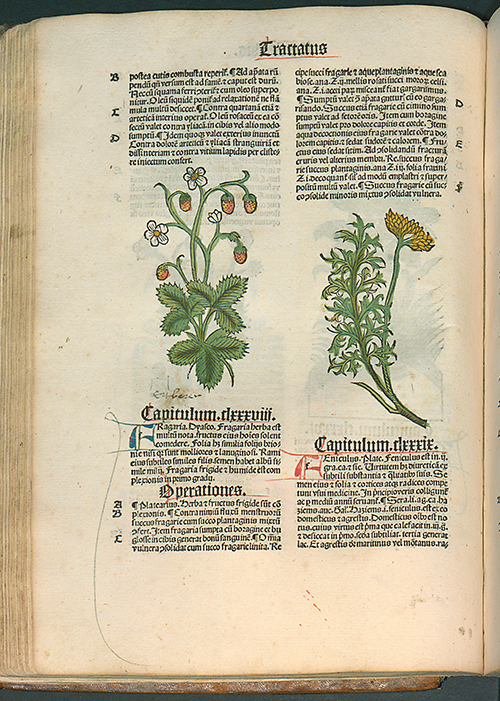

Doch wie bei modernen Lehrbuchsammlungen entwickelte sich auch dieser kleine medizinische Kanon weiter. Einerseits wurden die Articella-Handschriften mit weiteren nützlichen Texten wie dem Werk De urinis des Theophilos erweitert, das sich der Auswertung des Urins von Kranken widmete – einst eine wichtige medizinische Praxis, die sich in zahlreichen Darstellungen mit Harnschauglas in mittelalterlichen Handschriften niederschlägt [Abb. 1]. Andererseits wurden auch die Texte selbst weiter kommentiert, sodass sich bald ‚kommentierte Kommentare‘ in den Handschriften fanden. Diese Entwicklung geschah vor allem in der Mitte des 13. Jahrhunderts, woraus sich zwei Arten der Articella-Handschriften herausbildeten: Die älteren wurden bereits im Mittelalter ars medica benannt, während die späteren durch ihren größeren Kommentaranteil als ars commentata abgegrenzt wurden.

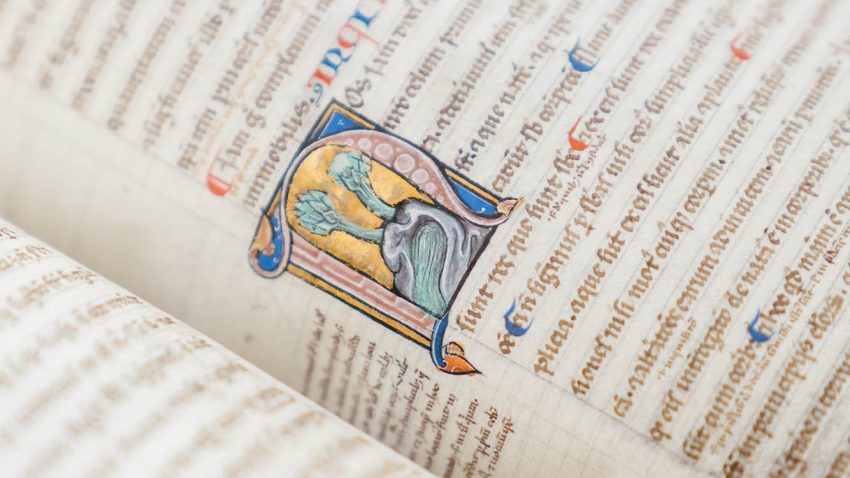

Diese historische Entwicklung der ‚Articella-Lehrbuchsammlung‘ lässt sich auch in der Amploniana nachvollziehen und verrät gleichzeitig etwas über die Sammlungsgeschichte: Von den neun Articella-Handschriften der Amploniana lassen sich zwei der ‚alten Auflage‘, der ars medica zuordnen, während die anderen sieben Handschriften bereits der ars commentata zugerechnet werden können. Auffallend sind hier vor allem die beiden älteren Kodizes, von denen die CA 2° 246 durch besonders ausgestaltete Initialen auffällt und die CA 2° 266a bereits kurz nach der Abfassung eine intensive Überarbeitung erfahren hat.

Allerdings sind diese beiden Handschriften nicht die ältesten Articella-Handschriften in der Amploniana. Denn während sich beide mit Hilfe von Schrift- und Buchschmuckvergleichen eindeutig in das erste Viertel des 14. Jahrhunderts datieren lassen, existiert mit der CA 2° 285 noch eine deutlich ältere Articella-Handschrift in der Sammlung. Durch ein Kolophon, einen Vermerk des Schreibers mit Datumsangabe, gilt diese Handschrift als weltweit älteste, datierte ars commentata aus dem Jahr 1270. Demnach existierte die ‚neuere‘ Version der Amploniana bereits 50 Jahre, bevor die ‚älteren‘ Abschriften überhaupt abgeschrieben wurden.

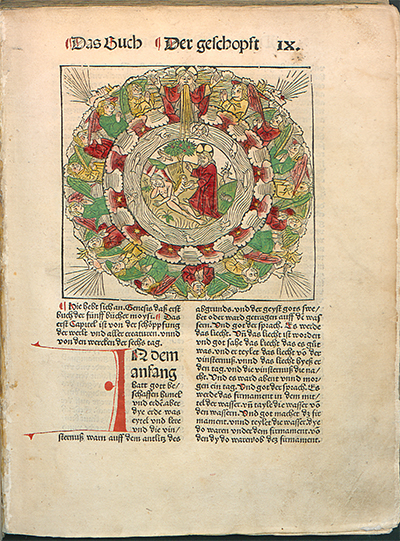

Doch wieso schrieb man eine ‚alte Auflage‘ ab? Hierfür gibt es verschiedene Erklärungen: Die CA 2° 246 mit ihrem außergewöhnlich schönen Buchschmuck und ihrer Fokussierung auf die drei grundlegenden Hippokratestexte dürfte eher einen repräsentativen Charakter für den Auftraggeber gehabt haben. Erst später wurde sie offensichtlich auch fürs Studium verwendet, was vor allem die vielen Anmerkungen aus dem 15. Jahrhundert zeigen. Bei der CA 2° 266a fand bereits kurz nach der Abschrift eine gründliche Überarbeitung statt [Abb. 2].

Offensichtlich hat hier ein Student eine alte Auflage erwischt, wie manche Studierende es ja auch heute noch kennen, wenn sie sich ein Lehrbuch im Antiquariat beschaffen. Der mittelalterliche Student wusste sich aber dahingehend zu helfen, dass er das Buch gegen eine Zahlung von sex vallodia entsprechend überarbeiten und so zu einer ars commentata werden ließ.

Autor: Sven-Philipp Brandt

In loser Folge stellen wir im „Lesezeichen“ Bibliotheks-Mitarbeiter*innen und deren Arbeitsbereiche vor, die normalerweise hinter den Kulissen verborgen bleiben – heute im Gespräch mit Sven-Philipp Brandt, der in der Sondersammlung mit Handschriften der Bibliotheca Amploniana arbeitet.

In loser Folge stellen wir im „Lesezeichen“ Bibliotheks-Mitarbeiter*innen und deren Arbeitsbereiche vor, die normalerweise hinter den Kulissen verborgen bleiben – heute im Gespräch mit Sven-Philipp Brandt, der in der Sondersammlung mit Handschriften der Bibliotheca Amploniana arbeitet.