Mit Discovery, dem Suchportal der Universität Erfurt, ist die Recherche nach Literatur einfach und intuitiv möglich.

Über den Suchschlitz können – wie bei bekannten Suchmaschinen auch – Suchanfragen ohne besondere Vorkenntnisse bei der Recherche eingegeben werden. Im Ergebnis werden Treffer geliefert, die so gut wie möglich zur Suchanfrage passen. Da die Trefferliste automatisch nach Wichtigkeit (Relevanz) sortiert wird, präsentieren sich passende Ergebnisse meist auf den ersten Seiten, mit denen man auch oft zufrieden ist. Manchmal gibt es aber auch zu ungenaue Antworten auf eine Anfrage. Bevor man frustriert die Recherche aufgibt, möchten wir Ihnen einige Hinweise geben, mit denen eine Suchanfrage bei Bedarf präzisiert werden kann:

- Filtern: Grenzen Sie die Suchliste nach formalen Kriterien (z.B. elektronisch/gedruckt) oder einen Zeitraum ein.

- Nach genauer Wortfolge suchen: Setzen Sie ein Wort oder eine Wortgruppe in Anführungszeichen.

- Suchschlüssel verwenden: Discovery erlaubt die Suche innerhalb bestimmter Suchfelder, wie z.B. Autoren, Schlagwörter und Signaturen.

Ausführliche Informationen über die konkrete Handhabung dieser Hinweise finden Sie auf unserer Webseite „Discovery – präziser suchen“.

Wie zufrieden sind Sie mit den Suchergebnissen bei Discovery? Kennen und nutzen Sie noch andere Tricks, um die Trefferliste zu verbessern? Teilen Sie uns gern Ihre Erfahrungen mit: per Mail an information.ub@uni-erfurt.de.

Katja Freudenberg

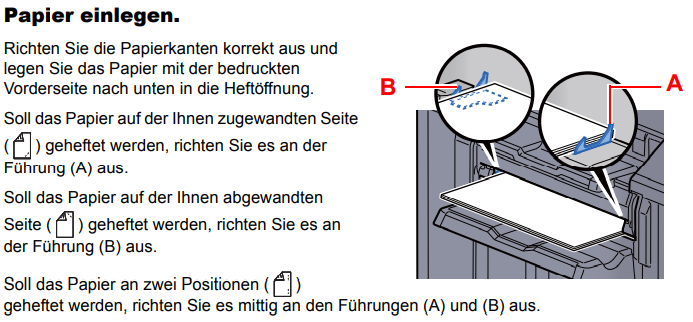

kleinen Klappe auf der linken Seite der Geräte.

kleinen Klappe auf der linken Seite der Geräte.

Seit Oktober 2019 werden die mittelalterlichen Handschriften der Bibliotheca Amploniana in einem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projekt digitalisiert und wissenschaftlich erschlossen (vgl. den Lesezeichen-Beitrag vom 18.06.2020:

Seit Oktober 2019 werden die mittelalterlichen Handschriften der Bibliotheca Amploniana in einem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projekt digitalisiert und wissenschaftlich erschlossen (vgl. den Lesezeichen-Beitrag vom 18.06.2020: