Wie schon in den vergangenen Jahren freuen sich Einwohner und Gäste Erfurts am 10. November 2018 auf die Ökumenische Martinsfeier. Es ist Tradition geworden, sich am Vorabend des Martinstages (11. November) auf dem Domplatz mit oder ohne Laterne für die Feier zu versammeln und zu singen.

Wie schon in den vergangenen Jahren freuen sich Einwohner und Gäste Erfurts am 10. November 2018 auf die Ökumenische Martinsfeier. Es ist Tradition geworden, sich am Vorabend des Martinstages (11. November) auf dem Domplatz mit oder ohne Laterne für die Feier zu versammeln und zu singen.

Bevor um 18 Uhr die Martinsfeier beginnt, gibt es dann einen doch inzwischen recht seltenen Auftritt: Bühne frei für die Gloriosa!

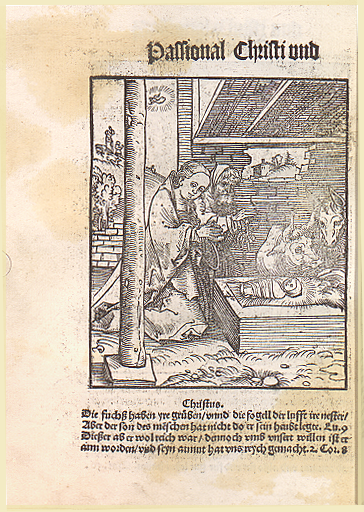

Nur an hohen kirchlichen Feiertage oder zu bes onderen Gelegenheiten wird die größte freischwingende mittelalterliche Glocke der Welt, die Gloriosa, geläutet (Termine für das Jahr 2018 siehe Läuteordnung)

onderen Gelegenheiten wird die größte freischwingende mittelalterliche Glocke der Welt, die Gloriosa, geläutet (Termine für das Jahr 2018 siehe Läuteordnung)

Gegossen im Jahr 1497 für den Dom St. Marien und erstmals 1499 geläutet, überstand sie die Jahrhunderte, bis in den Jahren 1984 und 2004 Risse in der Glockenwand auftraten.

Die Reparaturen wurden durch die Glockengießerei Lachenmeyer im Glockenturm selbst (1985) bzw. in der Werkstatt in Nördlingen (2004) ausgeführt – seitdem ertönt die Gloriosa wieder im tiefen „E“.

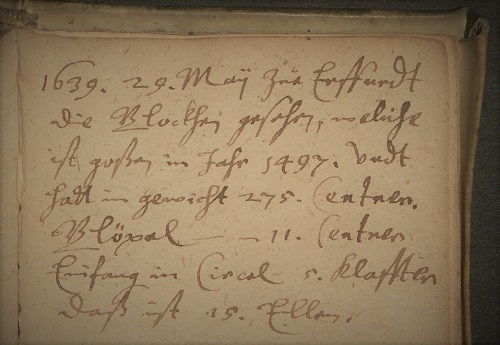

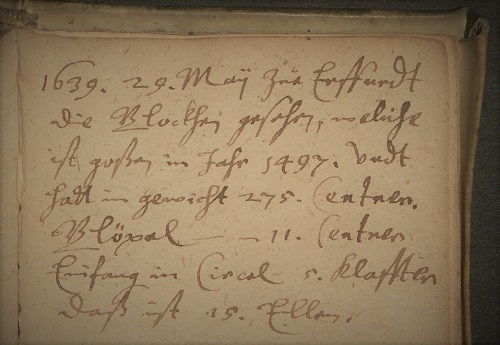

Doch schon im Jahr 1639 wurde diese bekannte Glocke von einem Erfurtreisenden mit folgenden Worten kurz und bündig beschrieben:

„1639. 29 Maji zur Erffurdt die Glocksen gesehen, weliche ist goßen im Jahr 1497.vndt hadt ein gewicht 275. Centner.

Glöxel [ist] 11. Centner E[in]fang im Circel 5. klaffter das ist 15. Ellen.

Freuen wir uns also – wie schon vor 519 Jahren – auf das Glockengeläute der Gloriosa zu Ehren von Martin von Tours und Martin Luther!

Weitere Informationen zur Gloriosa

Signatur des Bands: UB Erfurt, Dep. Erf. 5 – T.pat. 12° 29