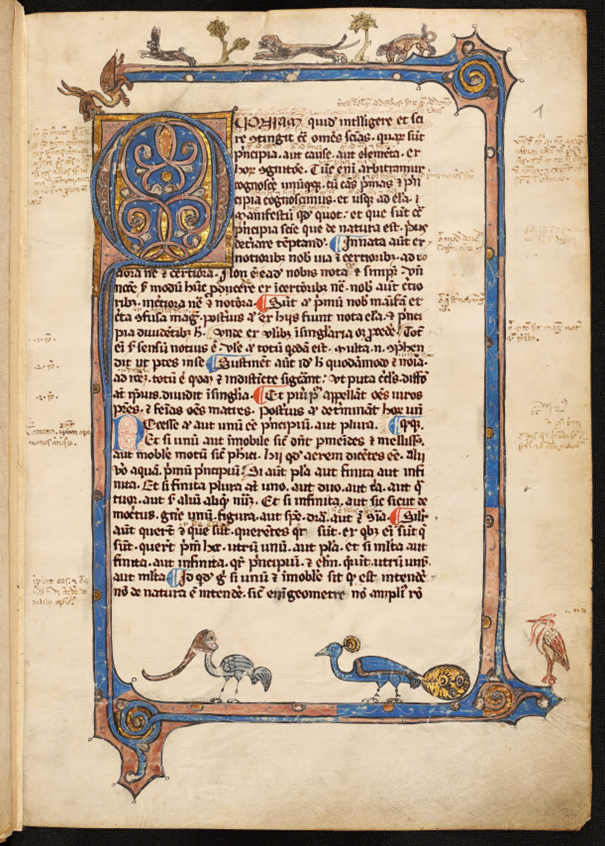

Nicht nur die Handschriften der Bibliotheca Amploniana wurden in einem DFG-Projekt gescannt, auch zahlreiche andere mittelalterliche und frühneuzeitliche Handschriften aus den verschiedensten Provenienzen wurden vollständig gescannt und können nun in der DHB Erfurt/Gotha betrachtet werden.

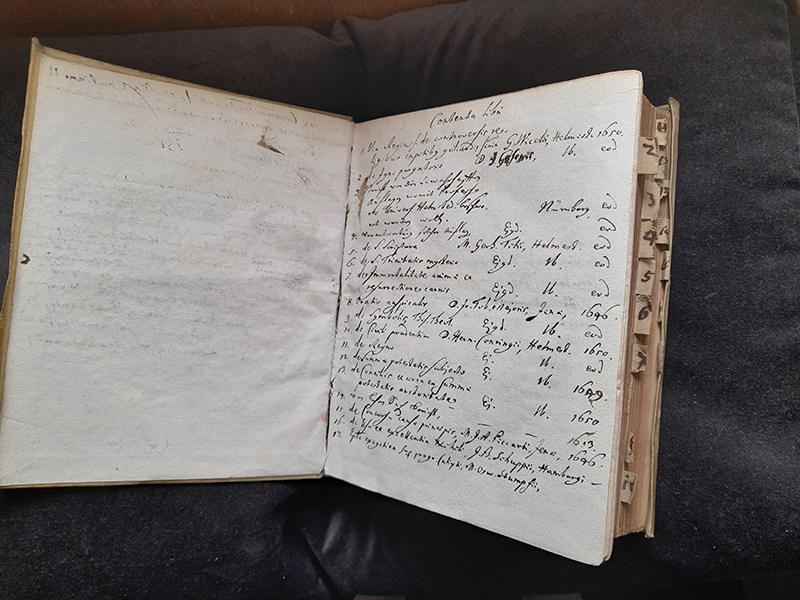

Eine spannende Handschrift ist die Erfurter Chronik CE 2° 92 (Digitalisat), welche vermutlich im letzten Drittel des 16. Jahrhunderts in Erfurt geschrieben worden ist. Laut Karl Hermanns „Bibliotheca Erfurtina“ handelt es sich wahrscheinlich um die überarbeitete Abschrift einer anderen Erfurter Stadtchronik. Sie wurde dem evangelischem Ratsgymnasium von einem ehemaligen Schüler geschenkt und gelangte später in den Bestand der Königlichen Bibliothek.

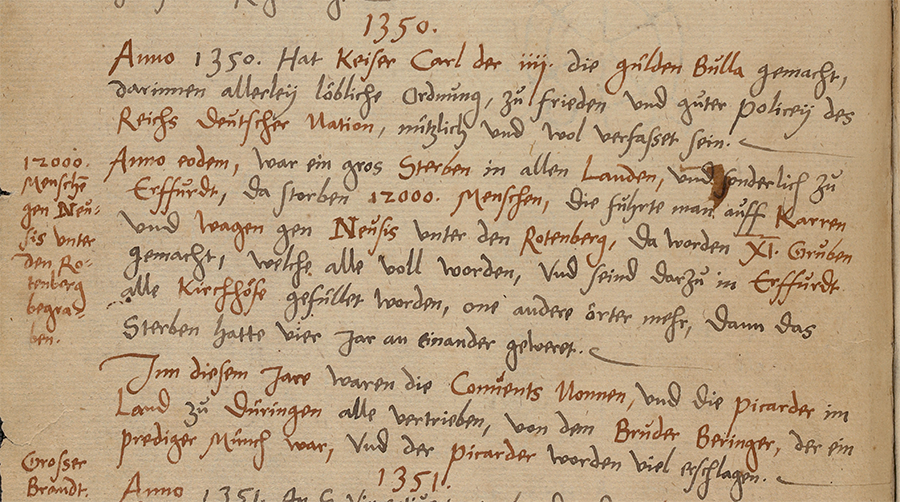

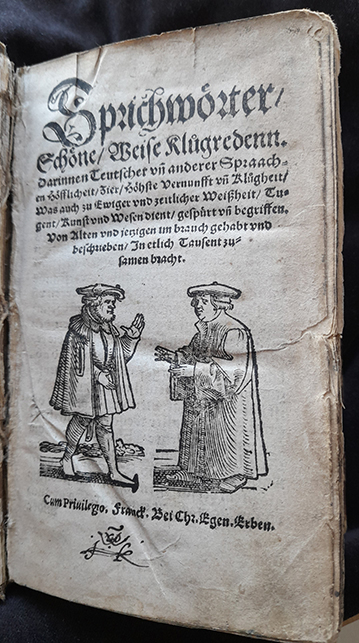

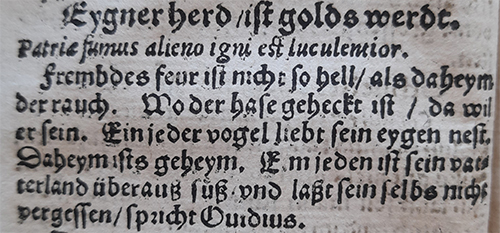

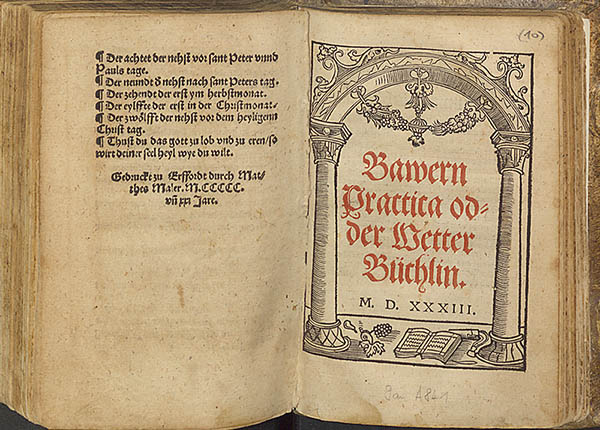

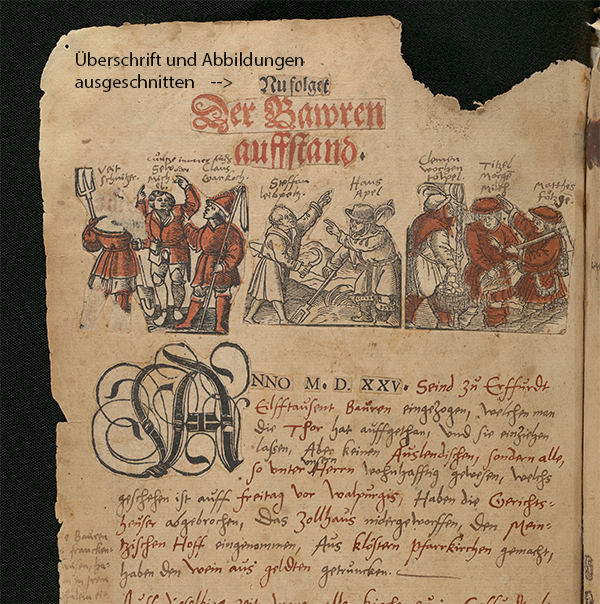

Dieses Manuskript ist uns leider ohne Titelblatt und stark beschädigt hinterlassen worden. Es sind unbeschriebene Blätter jeweils vorn und nach dem Text und einige wesentlich kleinere Blätter eingebunden worden. Geschrieben wurde mit brauner und roter Tinte. Letztere wurde für Hervorhebungen im Text – Überschriften, kleine Zusammenfassungen, Jahreszahlen und Personen- und Ortsnamen – genommen. Überraschend ist der Gebrauch von ausgeschnittenen Buchstaben, ganzen Wörtern und Abbildungen, die dem Text beigefügt wurden. Daher wird vermutet, dass der Drucker Eobanus von Dolgen (welcher durch seine Tätigkeit Zugriff auf gedrucktes „Rohmaterial“ besaß) die Chronik abgeschrieben hat.

In kurzen, selten ausführlichen Absätzen werden herausragende Ereignisse (nicht nur) aus dem Erfurter Leben und das Schicksal bedeutender Persönlichkeiten geschildert. Auch kriegerische Händel und Verbrechen, Not und Elend finden sich auf den Seiten wieder.

Es wird berichtet von der Päpstin, welche ein Kind bekam und bei der Geburt starb, der Erfurter Latrinensturz wird kurz und bündig abgehandelt, vom „Tollen Jahr“ in Erfurt, dem großen Sterben der jüdischen Bevölkerung und dem Einzug der Bauernhaufen in Erfurt beim Bauernaufstand wird erzählt und im letzteren Fall sogar mit Ausschnitten einiger Anführer illustriert.

Wie Anfang des Jahres in verschiedenen Medien zu lesen und zu sehen war, sind vermutlich die Gräber vieler Pesttoter in der Nähe des Stadtteils Roter Berg gefunden worden – man hatte gezielt nach ihnen gesucht: Massengrab mit Pest-Toten in Erfurt entdeckt (MDR am 07.01.26)

Auch hierzu findet sich eine Schilderung in unserer Handschrift:

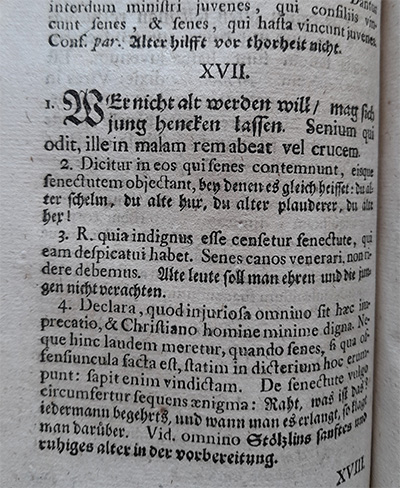

„Anno eodem, war ein gros Sterben in allen Landen, und sonderlich zu Erffurdt, Da starben 12000. Menschen, Die führte man auff Karren und Wagen gen Neusis unter den Rotenberg, Da worden XI. Gruben gemacht, welche alle voll worden, …“

In anderen zeitgenössischen Quellen wird ebenfalls auf die Beerdigung der Verstorbenen in der Gegend der Ortschaft Neuses, welche jetzt eine Wüstung ist, verwiesen.

Für Geschichtsinteressierte und Heimatforscher ist diese Quelle (neben anderen erhalten Chroniken) leichter zu erschließen, weil sie in Deutsch geschrieben ist und nicht wie früher oft üblich in Latein.

Andrea Langner

Einzug der Bauern: UB Erfurt, Dep. Erf., CE 2° 96, f. 111v

Pest in Erfurt 1350: UB Erfurt, Dep. Erf., CE 2°96, f.24v