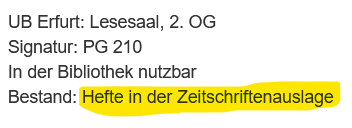

Gedruckte Zeitschriften in der Bibliothek zu finden erscheint manchem schwieriger als ein Buch zu suchen. Deshalb hier ein kleiner Wegweiser:

Alle Zeitschriften sind unter ihrem Titel im Online-Katalog und im Suchportal Discovery verzeichnet. Dort erhält man die Signatur, die an die richtige Stelle im Regal führt.

Bei vielen Titeln liegen die aktuellen Hefte in der Zeitschriftenauslage. Dies sind die frei stehenden Holzregale oder die Regale, die in den Brüstungen eingebaut sind. Manchmal sind sie mit beweglichen Klappen ausgestattet, unter denen man weitere Hefte findet. Die Zeitschriftenauslage ist jeweils in räumlicher Nähe zu den Regalen des Fachgebiets.

So sieht es in Discovery aus.

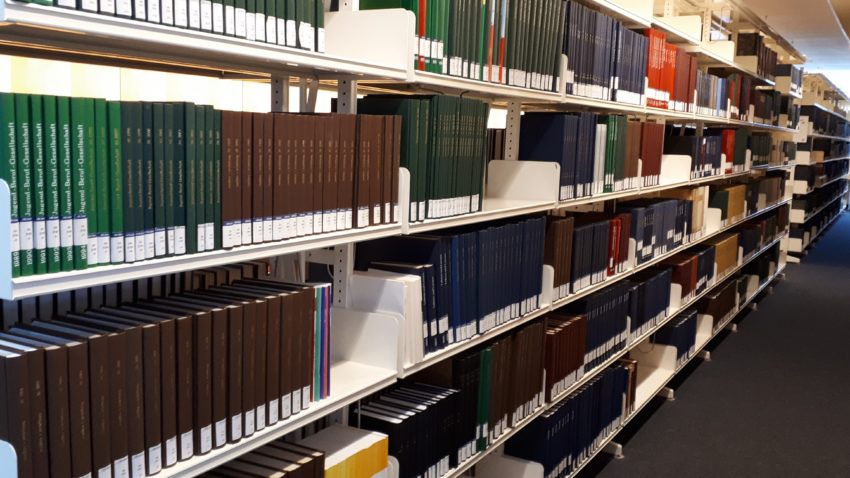

Nach Ablauf des Jahres werden die Hefte zu einem Band gebunden und stehen dann in den „normalen“ Regalen, meist am Anfang einer Fachgruppe.

Bei manchen Titeln gibt es keine Zeitschriftenauslage, sondern die einzelnen (dickeren) Hefte oder Bände werden gleich ins Regal gestellt. Dies ist im Katalog an der Signatur erkennbar.

Grundsätzlich gilt: alle Zeitschriften, egal ob Heft oder gebundener Band, können nur in der Bibliothek genutzt werden.

Gut zu wissen:

Ein Teil der Zeitschriften, die in der UB in gedruckter Form vorhanden sind, steht auch online zur Verfügung. Viele weitere Zeitschriften haben wir nur als e-journal lizensiert. Auskunft hierzu geben Discovery und die Elektronische Zeitschriftenbibliothek.

Marion Herzberg

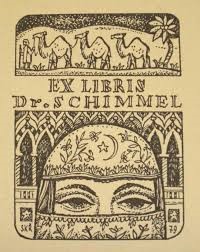

Über das Verhältnis der hoch angesehenen Orientalistin und Islamkennerin Annemarie Schimmel zu ihrer Geburtsstadt Erfurt ist

Über das Verhältnis der hoch angesehenen Orientalistin und Islamkennerin Annemarie Schimmel zu ihrer Geburtsstadt Erfurt ist