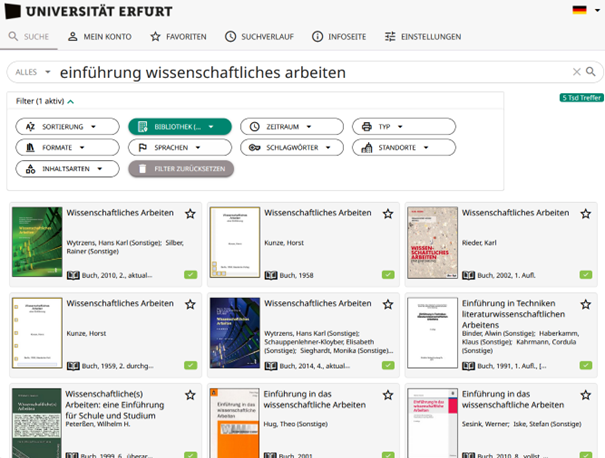

Das Suchportal Discovery der Bibliothek gibt es ab heute in einer komplett überarbeiteten Version.

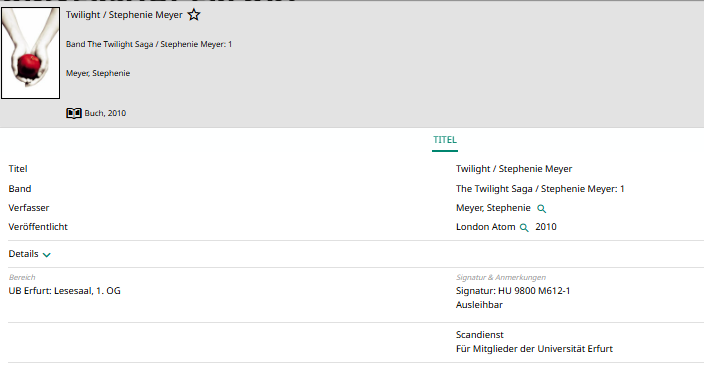

Am Inhalt hat sich nichts verändert: es kann im Bestand der Universitätsbibliothek Erfurt und der Forschungsbibliothek Gotha, inklusive Zeitschriftenartikel und elektronischer Volltexte recherchiert werden und über eine Veränderung des Suchraums auch in den Beständen vieler weiterer Bibliotheken des Bibliotheksverbundes. Alle Funktionen zum Bestellen, Vormerken und Verwalten des eigenen Bibliothekskontos sind ebenso verfügbar wie die integrierten Dienste „Scandienst“ (Auftrag zum Scannen für Mitglieder der Universität) und „Linkresolver“ (Anzeige eines verfügbaren Volltexts zu einem gedruckten Werk). Die Zweisprachigkeit (Deutsch und Englisch) ist weiterhin gewährleistet, sowie die Anpassung auf unterschiedliche Bildschirmgrößen bis hin zum Smartphone (responsives Design).

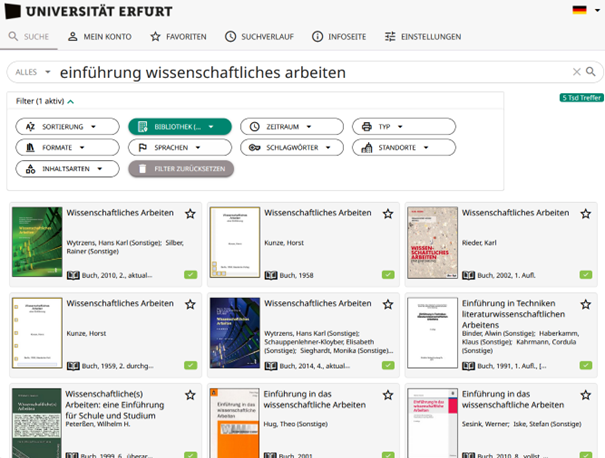

Überarbeitet wurden die Oberfläche, das Layout und die Navigation mit dem Ziel, die Bedienung noch intuitiver und leichter zu gestalten. Außerdem wurde auf technischer Ebene vieles grundlegend erneuert und modernisiert, um die Anwendung schneller und effizienter zu gestalten.

Das sind die wesentlichen Neuerungen auf einen Blick:

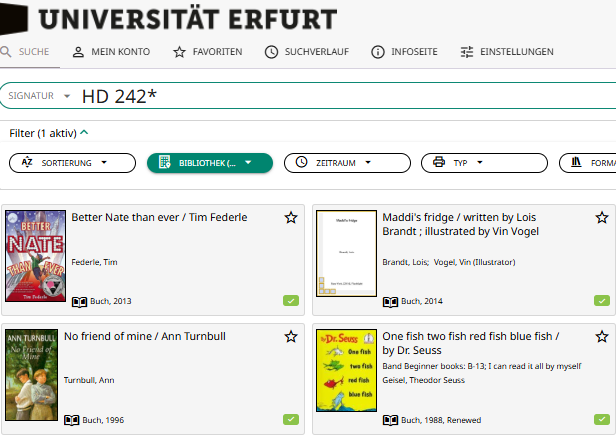

- Neben dem Suchfeld „Alles“ gibt es neue Suchfelder für eine gezielte Suche nach Personen, Signaturen und Titeln

- Die Verfügbarkeit einer Publikation ist sofort in der Trefferliste erkennbar (grüner Haken für nicht ausgeliehene, bestellbare bzw. im Haus nutzbare Bestände)

- Zum Eingrenzen der gefundenen Treffer gibt es neue Möglichkeiten der Filterung, z.B. nach Sprache, Schlagwörtern und Standorten

- Das Bibliothekskonto „Mein Konto“ ist mit direktem Link erreichbar

- Favoriten und Suchverlauf sind auf einem persönlichen Gerät über die aktuelle Sitzung hinaus speicherbar

- Im Anzeigefenster eines einzelnen Treffers gibt es einen Kartenausschnitt zum jeweiligen Standort in Erfurt und Gotha.

- Fragen oder Wünsche zu einem konkreten Treffer können über das Icon „!“ per Mail an das Bibliothekspersonal gesendet werden

Wir freuen uns über Ihr Feedback! Schreiben Sie eine E-Mail oder nutzen Sie unser Online-Formular.

Weitere Informationen:

Katja Freudenberg

![]()