FIS Bildung ist eine Literaturdatenbank, die zurzeit ca. 900.000 Literaturnachweise von Monografien, Aufsätzen in Sammelbänden, Zeitschriftenaufsätzen und Projektergebnissen zu allen Teilbereichen des Bildungswesens enthält. Die Datenbank wird vom Fachinformationssystem Bildung erstellt und vierteljährlich aktualisiert.

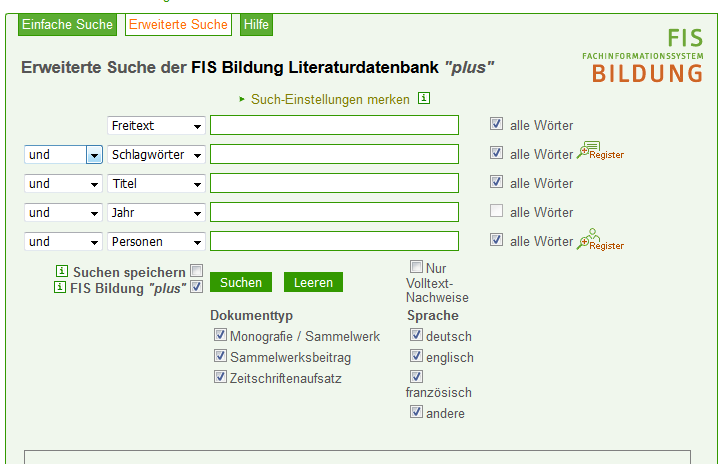

Die Datenbank bietet eine unkomplizierte Suchoberfläche und stellt die Ergebnisse übersichtlich in Listenform dar. Die Suchergebnisse sind häufig mit Abstracts und weiteren Zusatzinformationen versehen, sodass die inhaltliche Auswahl der Literatur passend zum eigenen Thema erleichtert wird. Funktionen wie Merkzettel, Trefferversand an eine E-Mail-Adresse oder Selektieren der Treffer nach bestimmten Kriterien ergänzen das Angebot.

Über den SFX-Link lässt sich bequem prüfen, ob die jeweilige Quelle in der UB in gedruckter oder elektronischer Form verfügbar ist.