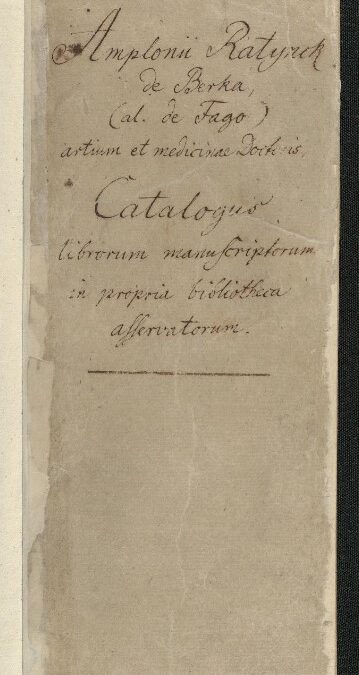

Die durch Bundesmittel finanzierte Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts (KEK) fördert im Rahmen ihrer Modellprojektförderung die Restaurierung zweier Handschriften der Bibliotheca Amploniana.

Diese Förderung steht im Zusammenhang mit dem DFG-Projekt „Digitalisierung und Tiefenerschließung von Handschriften der Bibliotheca Amploniana in der Universitätsbibliothek Erfurt“, dessen Ziel es ist, bis Ende September 2025 alle 977 in der UB Erfurt befindlichen Codices Amploniani (CA-Handschriften) zu digitalisieren.

Voraussetzung für die Digitalisierung und Erschließung ist, dass alle Handschriften in einem dafür geeigneten konservatorischen Zustand sind.

Bei den den spätmittelalterlichen Handschriften Dep. Erf., CA 4° 263 und Dep. Erf., CA 4° 323 sind die Schäden so komplex und die Arbeiten so aufwendig, dass dafür ein externer Auftrag vergeben werden muss.

Beide Handschriften waren im Frühjahr 1922 vom Erfurter Buchbinder und Einbandforscher Adof Rhein (dessen Nachlass in der Universitätsbibliothek Erfurt verwahrt und aktuell wissenschaftlich erschlossen wird https://www.uni-erfurt.de/bibliothek/suchen-und-finden/sammlungen-der-ub-erfurt/nachlass-adolf-rhein) den damaligen Standards gemäß restauriert worden. Leider wurde dabei zum Teil Material verwendet, das sauer wurde und dringend entfernt werden muss, um Schäden am Papier zu vermeiden.

Voraussichtlich im Dezember werden die Arbeiten durchgeführt sein und im Rahmen einer Veranstaltung der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

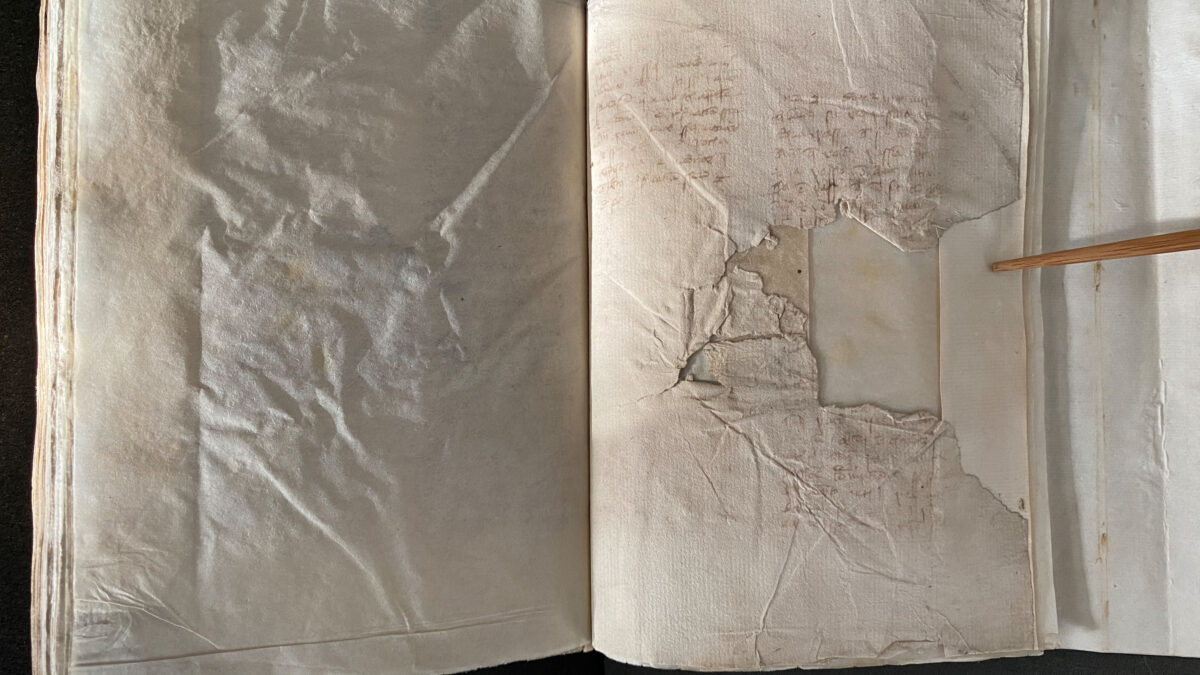

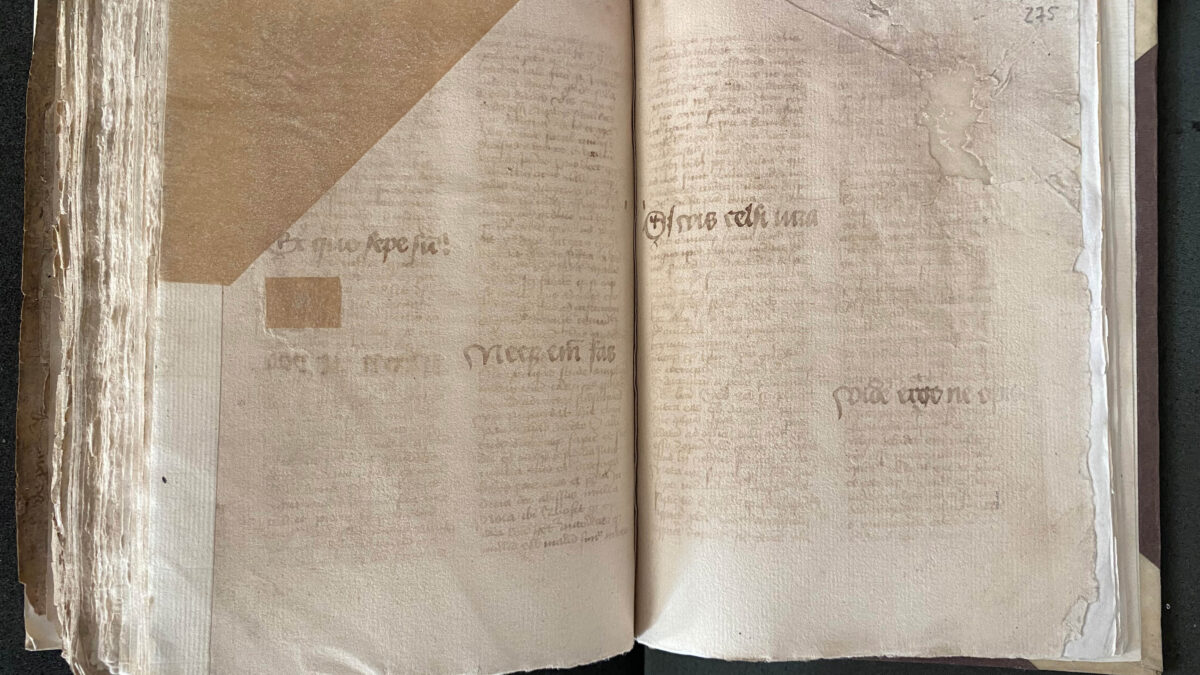

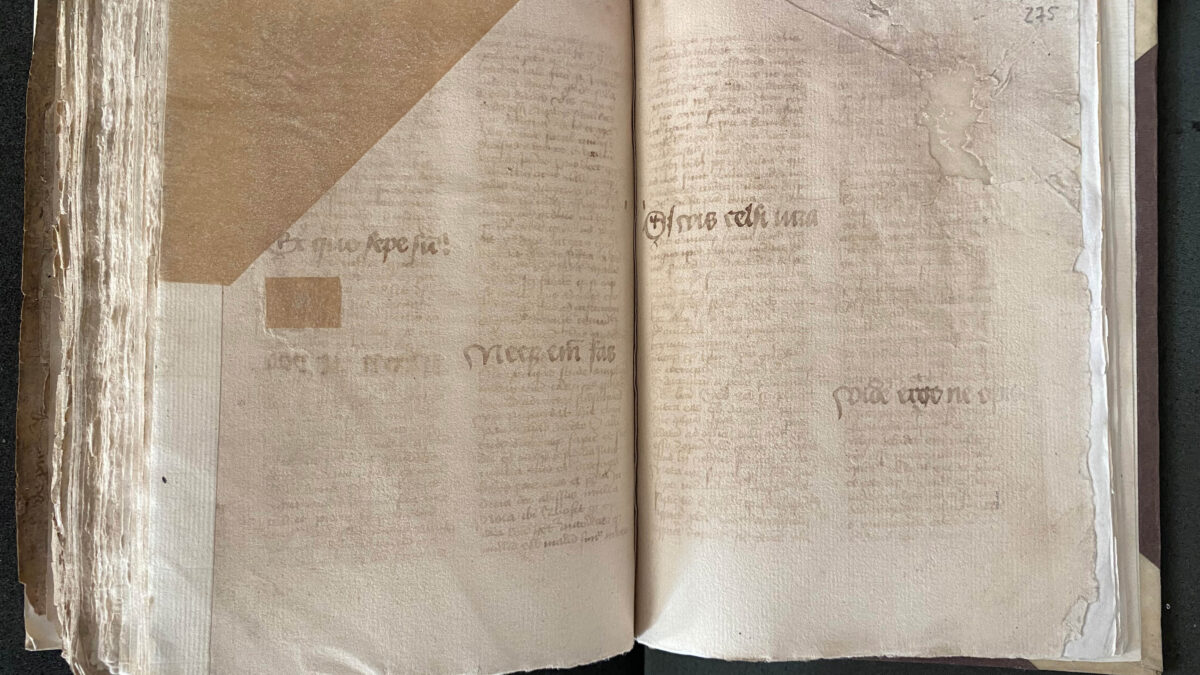

Komplexe Papierschäden an Dep. Erf., CA 4° 263

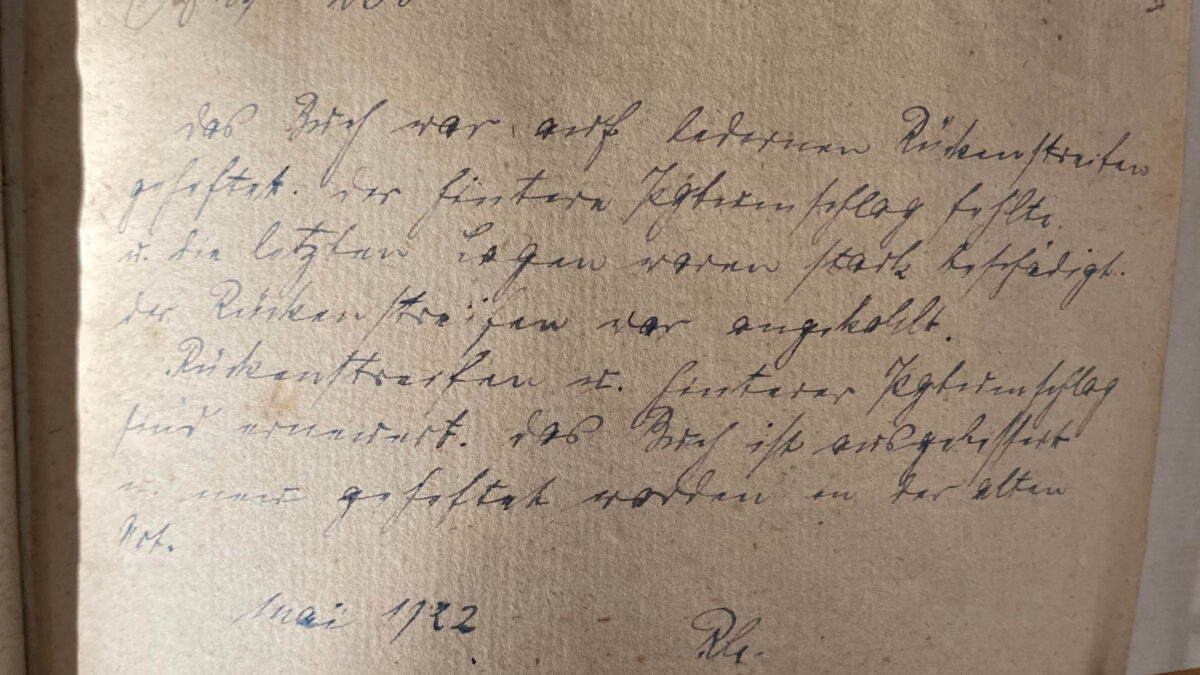

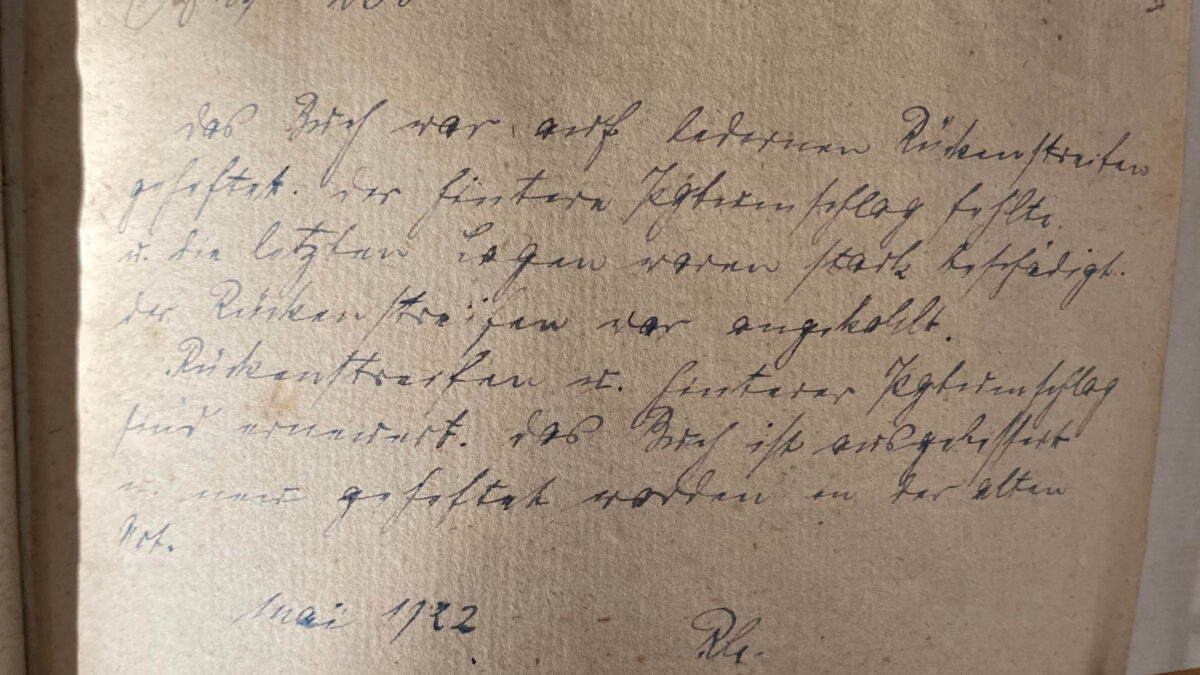

Restaurierungsbericht von Adolf Rhein zur Handschrift Dep. Erf., CA 4° 263

Transkription:

Das Buch war auf ledernen Rückenstreifen

geheftet. Der hintere Pgtumschlag fehlte

die letzten Lagen waren stark beschädigt.

Der Rückenstreifen war angekohlt.

Rückenstreiften u. hinterer Pgtumschlag

sind erneuert. Das Buch ist ausgebessert

neu geheftet worden in der alten

Art.

Mai 1922 Rh

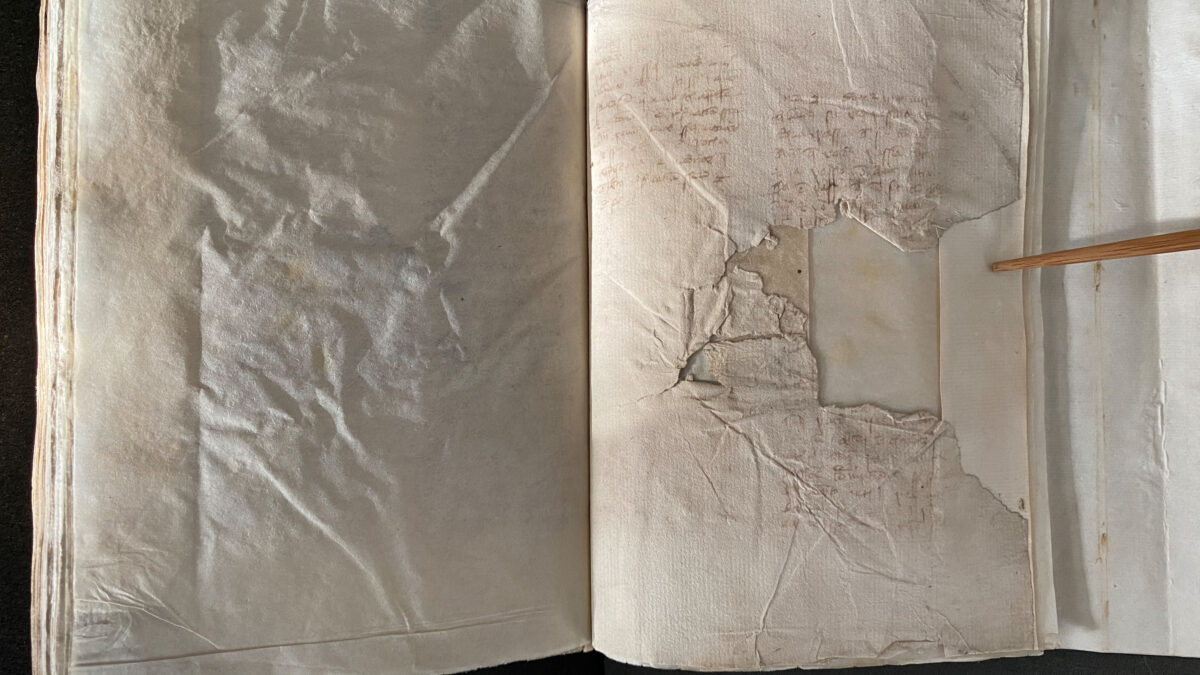

Komplexes Schadensbild an Dep. Erf., CA 4° 323

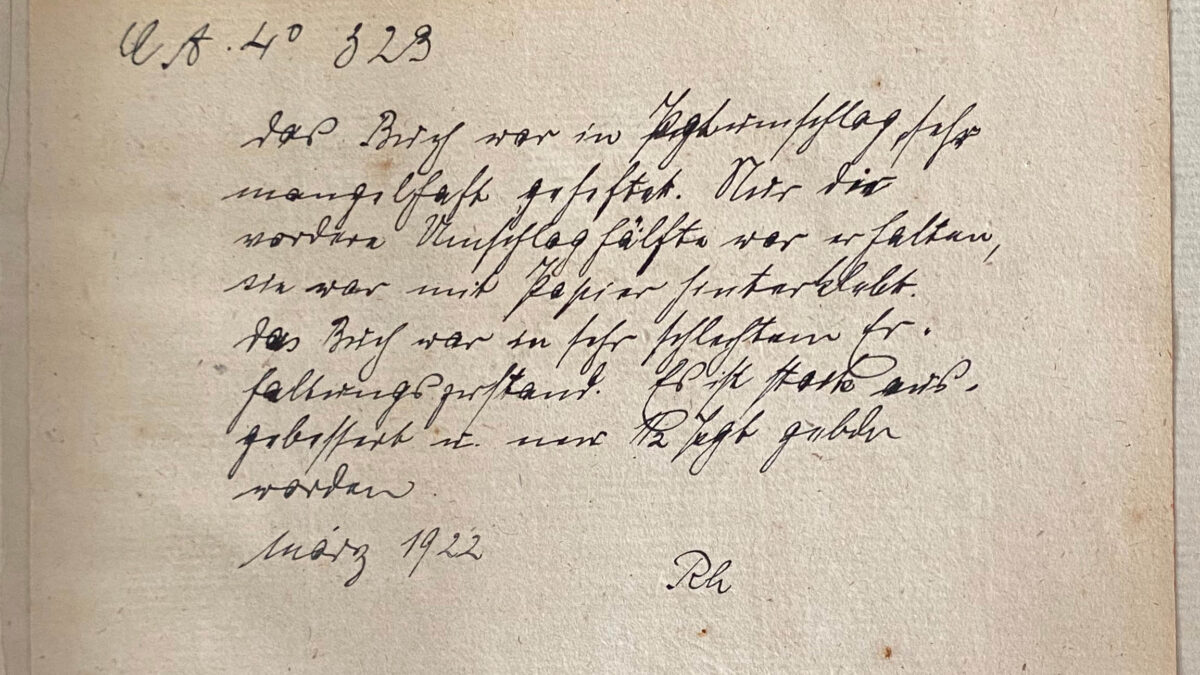

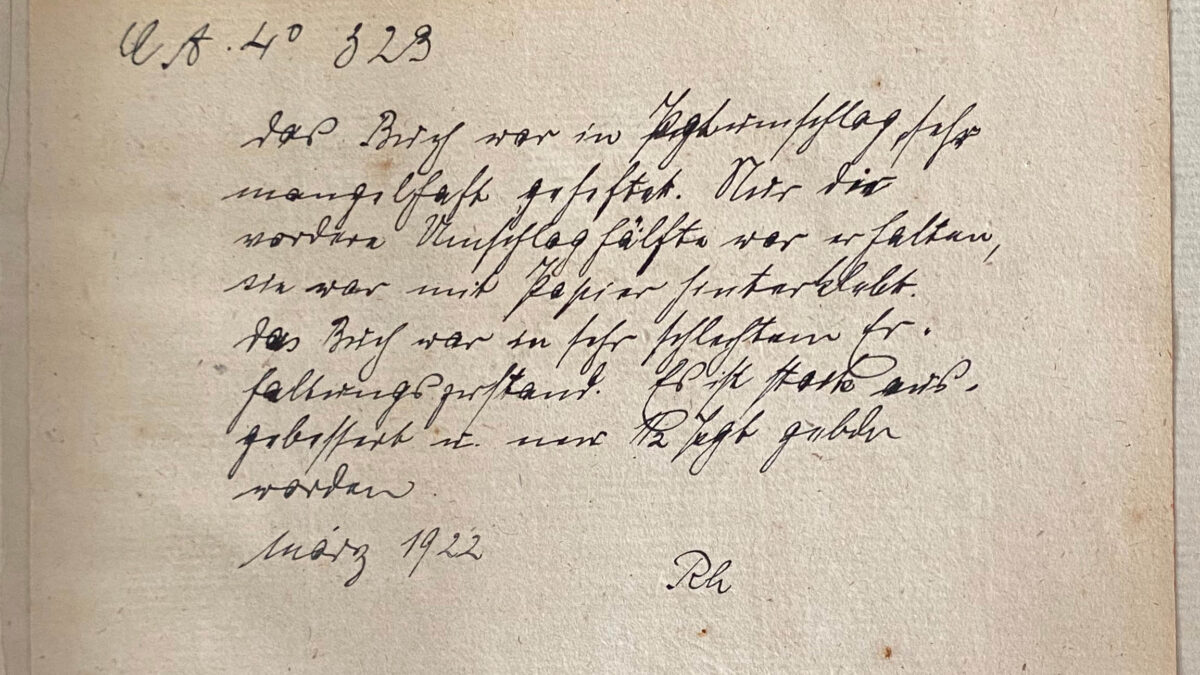

Restaurierungsbericht von Adolf Rhein zur Handschrift Dep. Erf., CA 4° 323

Transkription:

Das Buch war in Pgtumschlag sehr

mangelhaft geheftet. Nur die

vordere Umschlaghälfte war erhalten,

sie war mit Papier hinterklebt.

Das Buch war in sehr schlechtem Er-

haltungszustand. Es ist stark aus-

gebessert u. neu ½ Pgt gebdn

worden.

März 1922 Rh

Ein Beitrag von: Dr. Katrin Ott

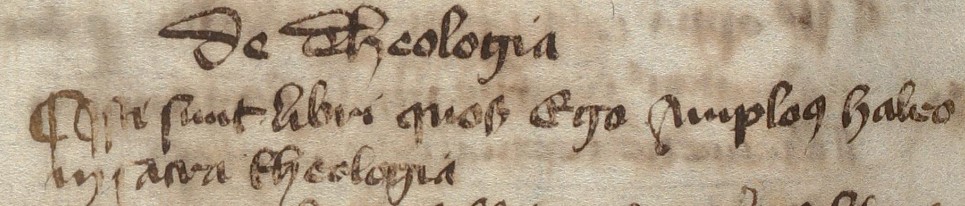

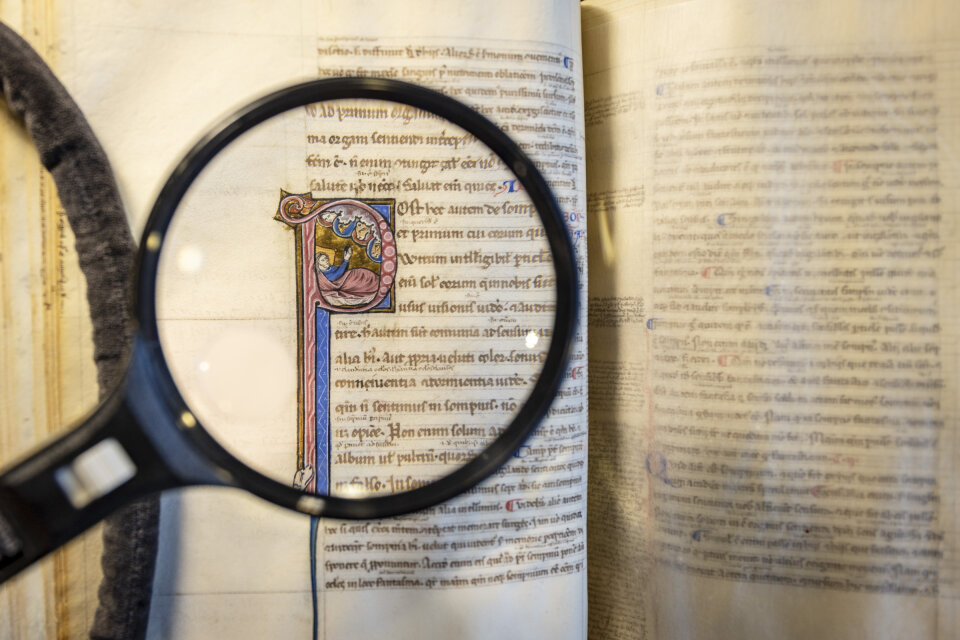

Besonders sehenswert ist die kunstvolle Initiale „C“: In feinster Miniatur-Malerei wird passend zum Text „De caelo et mundo“ („Über den Himmel und die Erde“) illustriert, wie ein Lehrer seinen Schülern Himmel und Erde erklärt.

Besonders sehenswert ist die kunstvolle Initiale „C“: In feinster Miniatur-Malerei wird passend zum Text „De caelo et mundo“ („Über den Himmel und die Erde“) illustriert, wie ein Lehrer seinen Schülern Himmel und Erde erklärt.

Blick auf das erste Blatt, das im Stadtmuseum ab dem 7. Februar 2024 zu sehen ist.

Blick auf das erste Blatt, das im Stadtmuseum ab dem 7. Februar 2024 zu sehen ist.