„Morgenstund hat Gold im Mund“, „Der frühe Vogel fängt den Wurm“ – diese oder andere Sprichwörter kriegt man häufig zu hören oder benutzt man gern, um eigene Erfahrungen oder Ratschläge „nett verpackt“ mitzuteilen, Moralvorstellungen weiter zu geben, Gemeinschaftsgefühle zu stiften oder Spannungen in Stresssituationen abzubauen. Oft kann man auch trösten und Mut machen, z.B. in trüben Lebenslagen oder unangenehmen Situationen.

Dabei handelt es ich in der Regel um einen kurzen und anschaulichen Satz, der ein Verhalten, eine Verhaltensfolge oder eine Tatsache veranschaulicht und eine praktische Lebensweisheit enthält.

Oftmals sind die Schöpfer unbekannt, allerdings gibt es auch Sprichwörter, welche als Zitate bekannten Werken entnommen wurden und deren Herkunft ignoriert wird, z.B. „Grau… ist alle Theorie“ aus Goethes „Faust“ oder „Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein“ aus den „Sprüchen Salomos“.

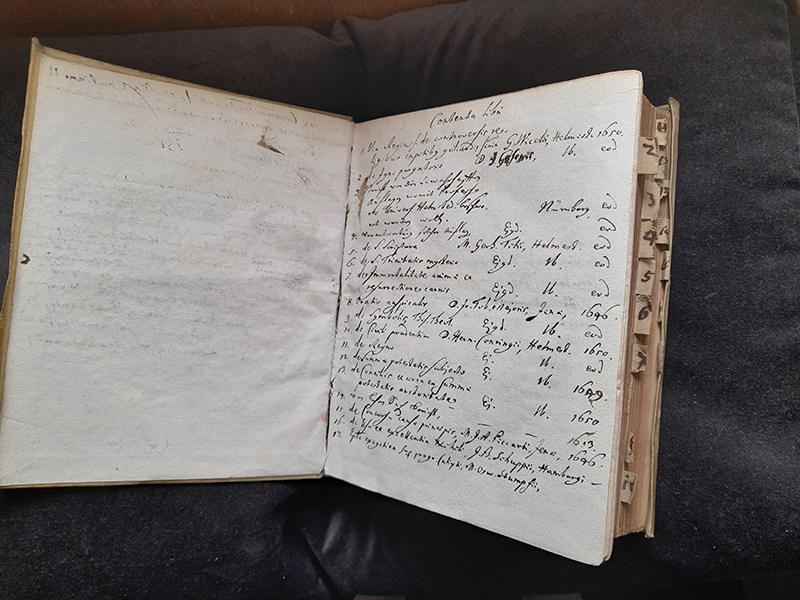

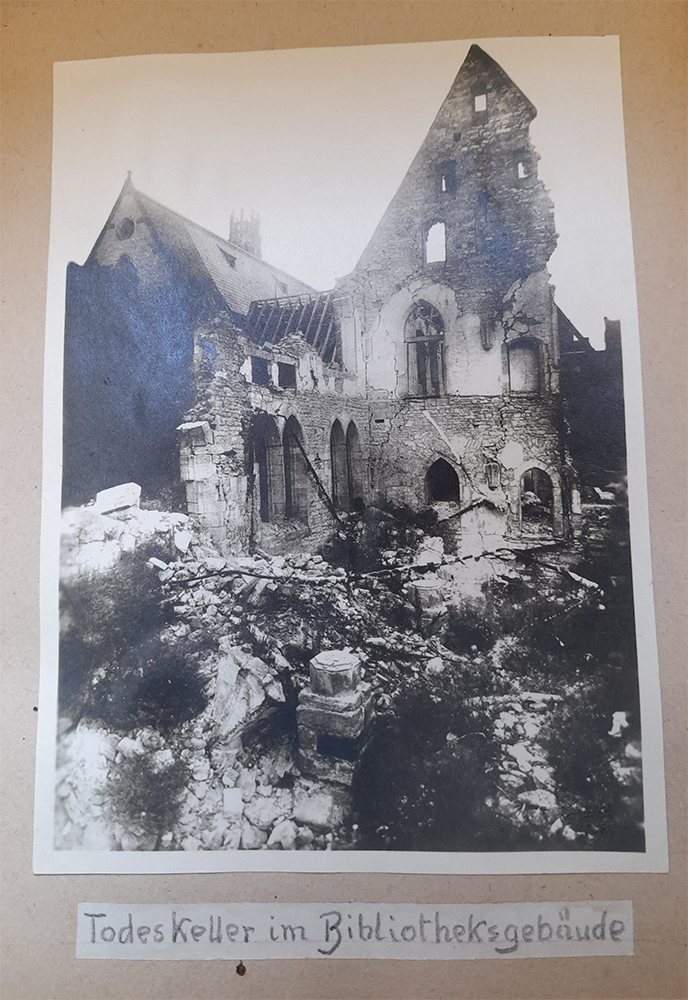

Schon in Sprichwörtersammlungen des 16. oder 18. Jahrhunderts tauchen uns auch heute noch bekannte Sprichwörter auf. Beispielhaft dafür stehen zwei Werke aus dem Altbestand der Universitätsbibliothek Erfurt:

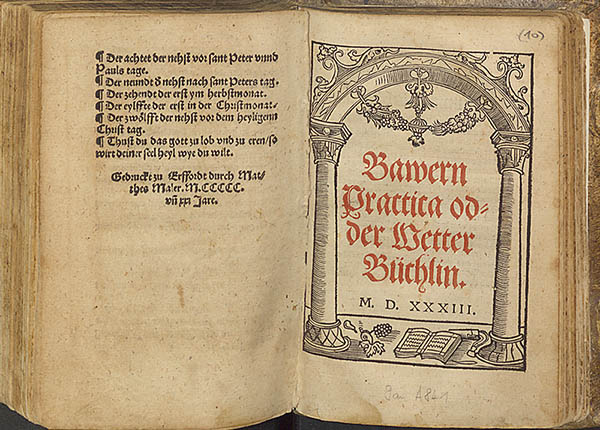

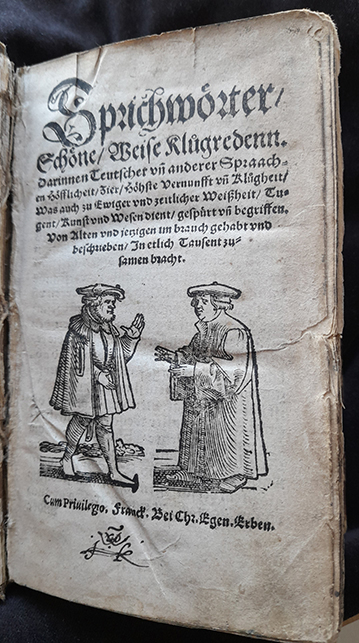

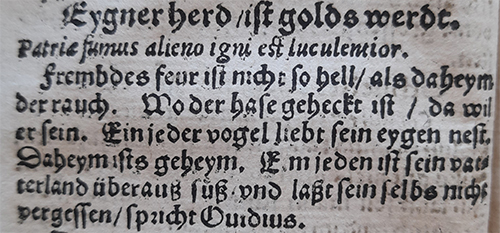

1. „Sprichwoerter Schoene Weise Klůgredenn. Darinnen Teutscher vñ anderer Spraachen Hoefflicheit Zier Hoehste Vernunfft vñ Klůgheit … begriffen …“ von Sebastian Franck, gedruckt 1555 in Frankfurt/Main (10-Lgp. 8° 828).

Franck war in jungen Jahren Theologe, später erfolgreich (aber auch umstritten) als Schriftsteller, Chronist, Übersetzer und Buchdrucker. Dieses Buch der Sprichwörter erschien erstmals 1541 und enthielt neben den Sprichwörtern wohl bekannte Redewendungen, teilweise in Latein. Es folgten im Text ähnliche Redensarten, manchmal Erläuterungen oder Beispiele, die durchaus kritisch hinterfragt wurden. Aus dem 18 Jahrhundert stammt eine weitere Sammlung:

Aus dem 18 Jahrhundert stammt eine weitere Sammlung:

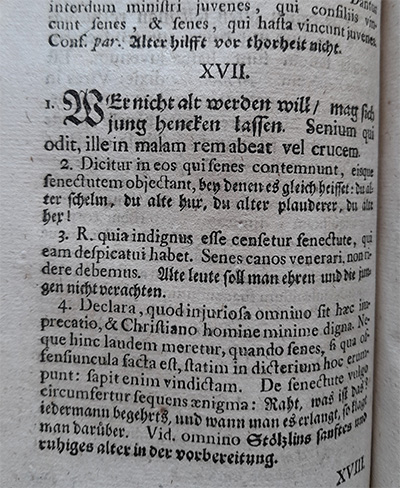

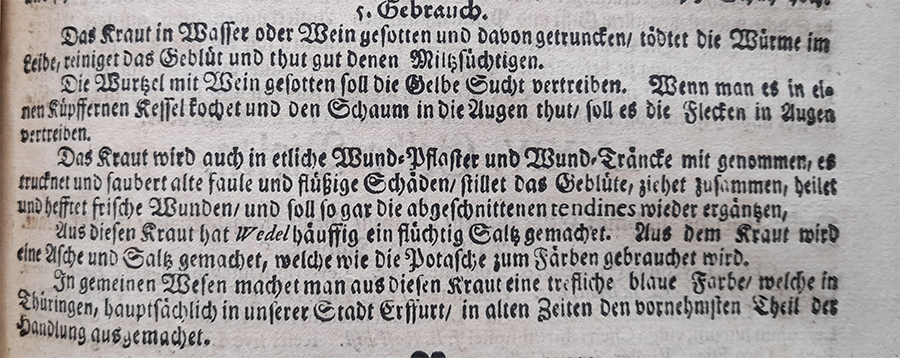

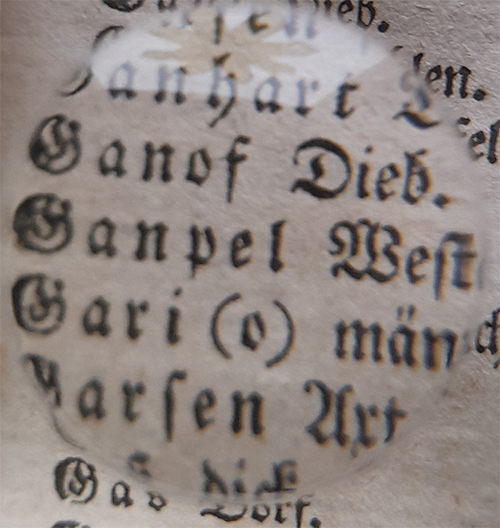

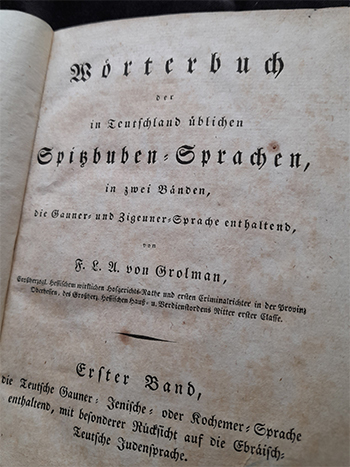

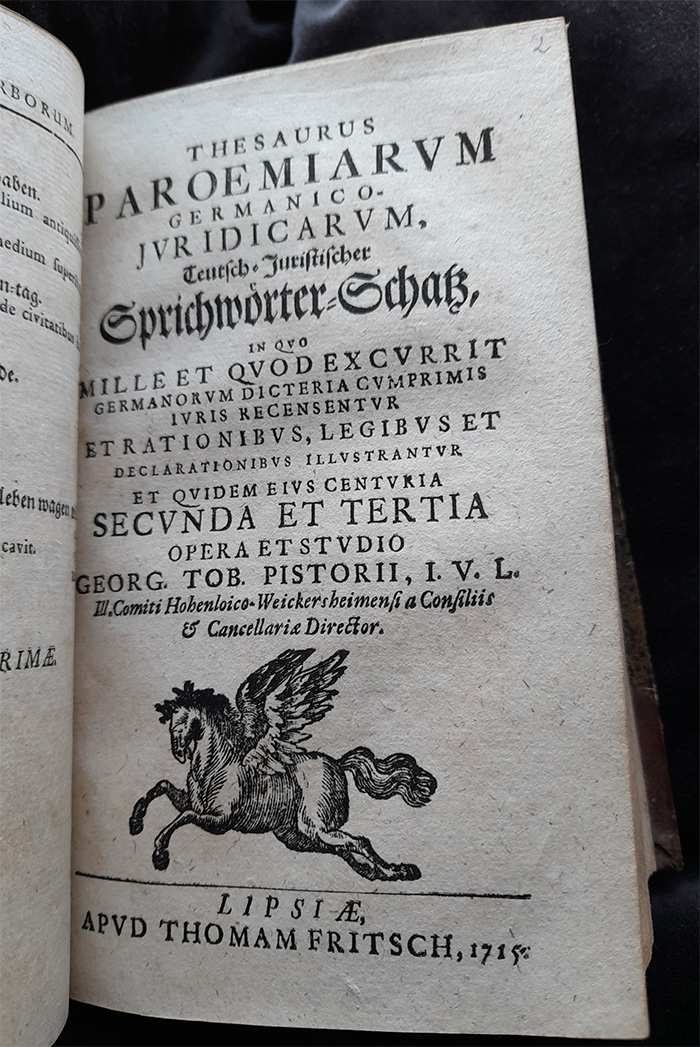

2. „ Thesavrvs Paroemiarvm Germanico-Ivridicarvm, …“ von Georg Tobias Pistorius (10-Lgp. 8° 827c (2)). Diese Sammlung juristischer deutscher Sprichwörter erschien in 6 Bänden zwischen 1715 und 1725; Pistorius war ein deutscher Jurist, Historiker und Sprichwörtersammler. Aus Band 2, der 1715 in Leipzig erschien, sehen wir das Titelblatt und einen Ausschnitt von S. 154.

Andrea Langner