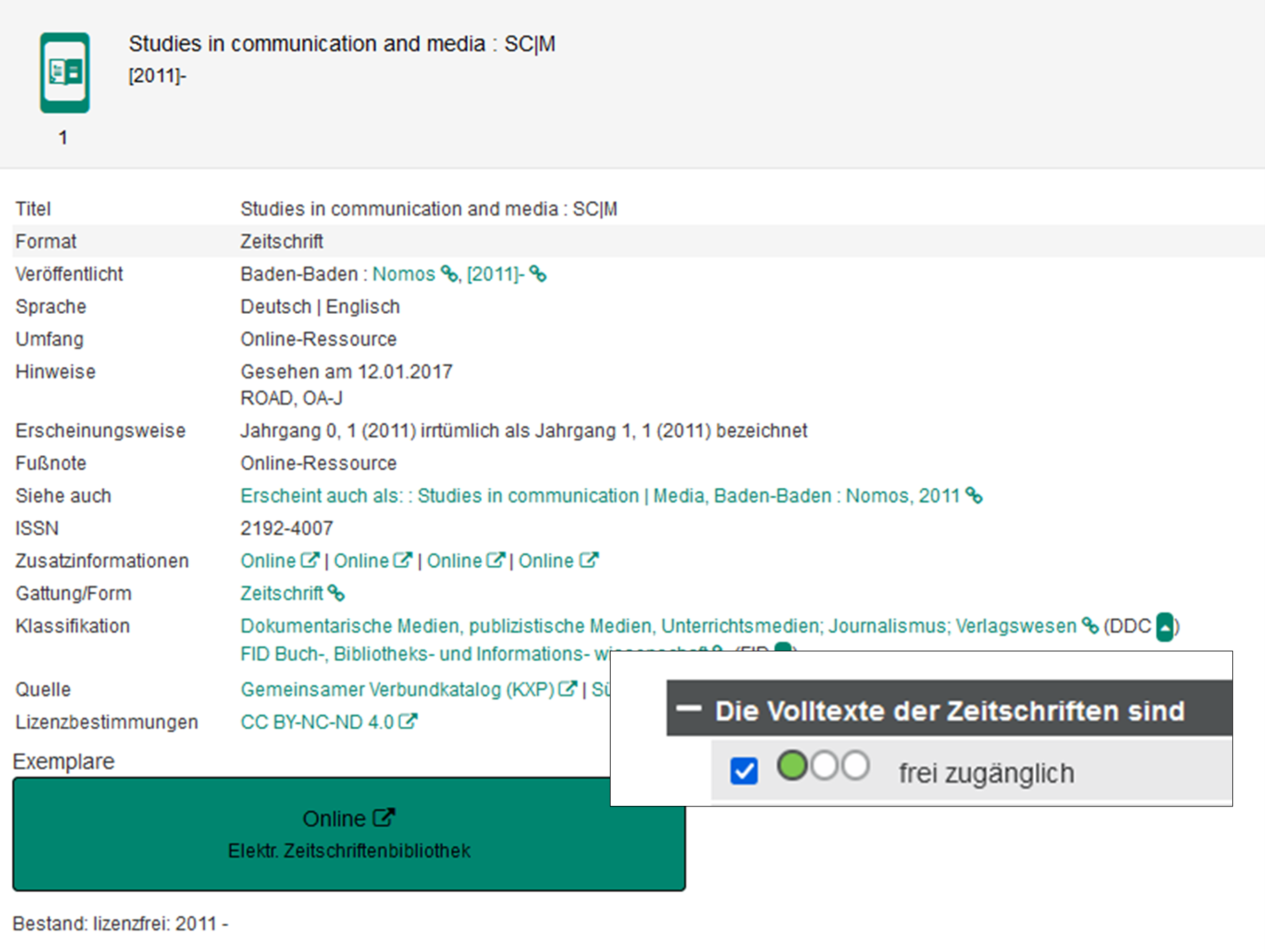

Falls Sie sich wundern, dass beim Stöbern im Bibliothekskatalog auch Zeitschriften auftauchen, die sich mit Maschinenbau, Fertigungstechnik oder Informatik beschäftigen und mit dem Studienangebot der Universität Erfurt nichts zu tun haben: es liegt an einem neuen Service der Bibliothek, mit dem alle frei zugänglichen Zeitschriften aus der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB) auch im Katalog (OPAC und Discovery) nachgewiesen werden.

Konkret betrifft es etwa 75.000 Zeitschriften der EZB, die mit einer grünen Ampel gekennzeichnet sind, und für die ein freier und kostenloser Zugang gewährleistet ist. Das Fachgebiet der Zeitschrift ist dabei unerheblich.

Im Katalog können damit viele neue und relevante Zeitschriften für Studium, Forschung und Lehre gefunden werden. Eine kleine Auswahl verdeutlicht die Vielfalt:

- Naturschutz im Unterricht

- Zeitschrift für Europarecht

- Glossa: a Journal of General Linguistics

- Scottish Studies

- Philotheos: International Journal for Philosophy and Theology

- Studies in Communication and Media : SC|M

Die Titelmenge wird laufend und automatisch aktualisiert, das heißt, es werden Veränderungen oder auch Löschungen vorgenommen, je nachdem, wie sich die Zugänglichkeit einer Zeitschrift ändert.