Comic und Graphic Novel bedienen sich des Zusammenspiels von Text und Bild. In Abgrenzung zum Comic erzählt eine Graphic Novel zumeist eine abgeschlossene Geschichte mit komplexer Handlung in Buchformat. Begriffe wie Comicroman oder grafischer Roman haben sich nicht durchgesetzt.

Im Bibliothekskatalog / Discovery können Sie neben den bekannten Rechercheeinstiegen über Titel, Person oder Schlagwort zusätzlich über das Sachgebiet EC 7120 suchen oder zu dieser Stelle am Bibliotheksregal gehen. Hier sind Bände über das Thema Comic und Graphic Novel versammelt. Ist bei einem bereits im Katalog gefundenen Titel unter Art des Inhalts der verlinkte Eintrag „Comic“ vermerkt, können Sie darüber weitere Bücher aufrufen, die mit diesem Begriff verknüpft sind.

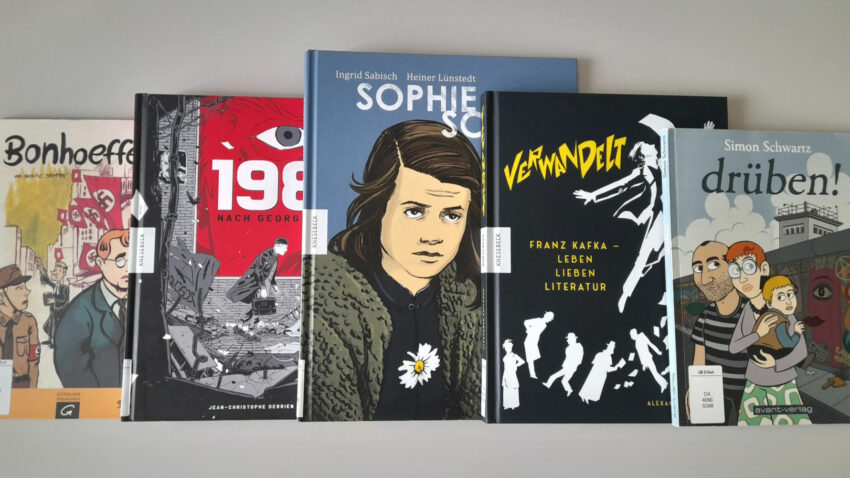

Werke, die als Graphic Novel oder Comic erschienen sind, finden Sie in der Bibliothek an verschiedenen Standorten. Aufgestellt sind diese vor allem im Bereich Jugendliteratur (DX 4090): beispielsweise George Orwells dystopischer Roman „1984“, eine Biografie über Sophie Scholl oder die Erzählung „drüben!“, die eine Familiengeschichte zwischen Ost- und Westdeutschland in den 1980er Jahren thematisiert. Der Titel „Verwandelt“, der das Leben und Werk von Franz Kafka behandelt, ist der Notation zur Literatur über den Autor (GM 4004) zugeordnet. Eine biografische Graphic Novel über Dietrich Bonhoeffer ist in der Evangelischen Theologie (BW 43277) einsortiert.

An der Universität Erfurt werden Graphic Novels in der Literatur- und Geschichtsdidaktik besprochen. So fand letztes Jahr im Rahmen des Seminars „Zeitgeschichte im Comic“ an der Professur für Neuere und Zeitgeschichte und Geschichtsdidaktik ein gleichnamiger Workshop statt. Und in dem Projekt Pragmatik und junge Fremdsprachenlernende an der Professur für Angewandte Sprachwissenschaft mit Schwerpunkt Englisch bilden Graphic Novels für Kinder und Jugendliche einen Forschungsschwerpunkt. Auch im Deutschunterricht findet diese lesemotivierende Buchform zunehmend Beachtung, da sie Kindern und Jugendlichen einen anderen Zugang zu Literatur ermöglicht.

Ulrike Trenkmann